1. Einleitung

-

-

Einführung zur Yogalehrer/innen ausbildung im YOGA V1ovA-Stil

Du hast dich für eine Yogalehrer/innenausbildung im ganzheit lichen yoga und den hatha-yoga-Stil YOGA VIovAs entschieden. In diesem Stil sind von uns bisher rund 17 000 Yogalehrende ausgebildet worden. Allein in Deutschland praktizieren rund eine halbe Million Menschen (bewusst oder unbewusst) nach dem YOGA VIDYA-Stil.

Möge dieses Handbuch dir ein guter Begleiter und Ratgeber für deine Ausbildung und später für deinen eigenen Yoga unterricht sein.

Wir wünschen dir viel Freude, Inspiration und Erkenntnis für deinen persönlichen und spirituellen Weg.

In der Yogalehrer/innenausbildung lernst du den ganzheitli chen yoga als praktisches und spirituelles Übungs- und Lehrsystem gründlich in Theorie und Praxis kennen. Neben den Zweigen jfiäna-yoga (yoga des Wissens}, räja-yoga (Kenntnis und Beherrschung der menschlichen Psyche}, bhakti-yoga (Herzensöffnung, Hingabe) und karma-yaga (selbstlosem Handeln im Alltag) lernst du natürlich vor allem, selbst hatha yoga im YOGA V1ovA-Stil zu unterrichten. Es gibt verschiedene Ausbildungsformen bei YOGA VIDYA, sodass du die Form wählen kannst, die am besten zu deiner Veranlagung passt und sich am besten in deinen Alltag integrieren lässt.

-

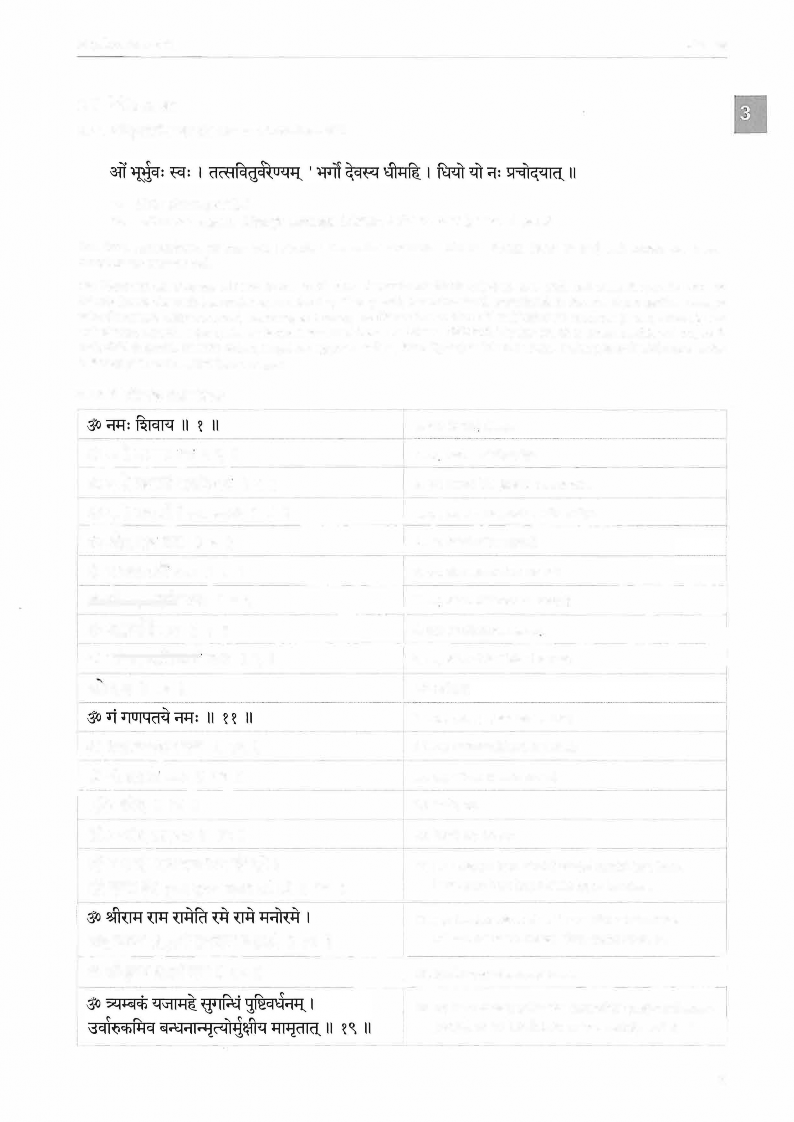

lntensivausbildung 4 Wochen am Stück oder 2x2 Wochen oder 4xl Woche

In früheren Zeiten lebte ein Schüler mit seinem Lehrer. Er wurde als Mitglied der Familie betrachtet und lebte und lernte bei seinem guru. Neben den täglichen Lektionen in Philosophie usw. lernte er auch die praktische Seite des yoga kennen: äsana, pränäyama und karma-yoga. Es wurde z. B. vom Schüler erwartet, das Haus seines guru zu betreuen und Holz zu sammeln - eben alles zu tun, was nötig war, damit die Familie überleben konnte.

Dieses guruku/a-System umfasste gewöhnlich ein Studium von zwölf Jahren. Der Schüler begann im Alter zwischen ca. fünf und sechzehn Jahren. Die YOGA V1DYA-Yogalehrer/innenausbil dung folgt diesem alten Modell. Im folgenden Monat wirst du mit deinen Lehrern und Mitschülern leben, arbeiten und ler nen.

Anstatt der zwölf Jahre wurde der Kurs, um ihn mit der moder nen Lebensweise in Einklang zu bringen, zu einem einmonati gen Programm verdichtet. Jeder Teil des Programms ist für das Ganze von äußerster Wichtigkeit. Daher ist die Anwesenheit bei allen Veranstaltungen überaus wichtig und aus diesem Grund wird die Anwesenheit überprüft.

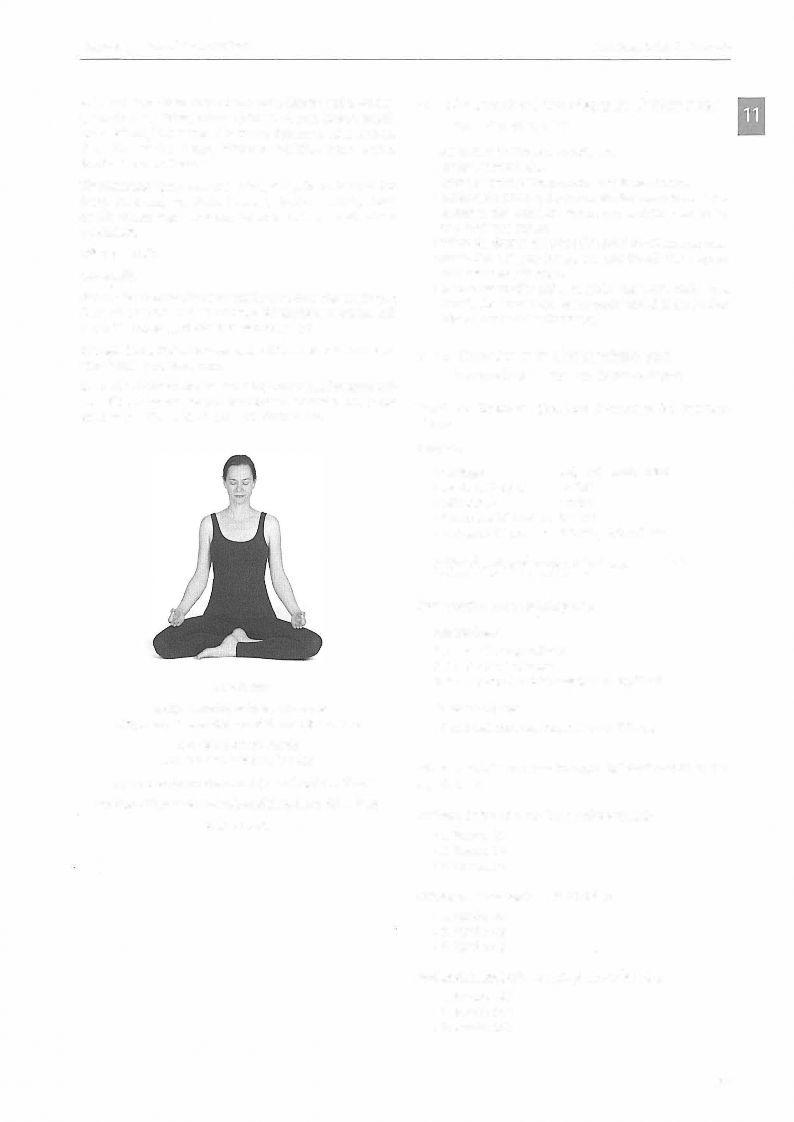

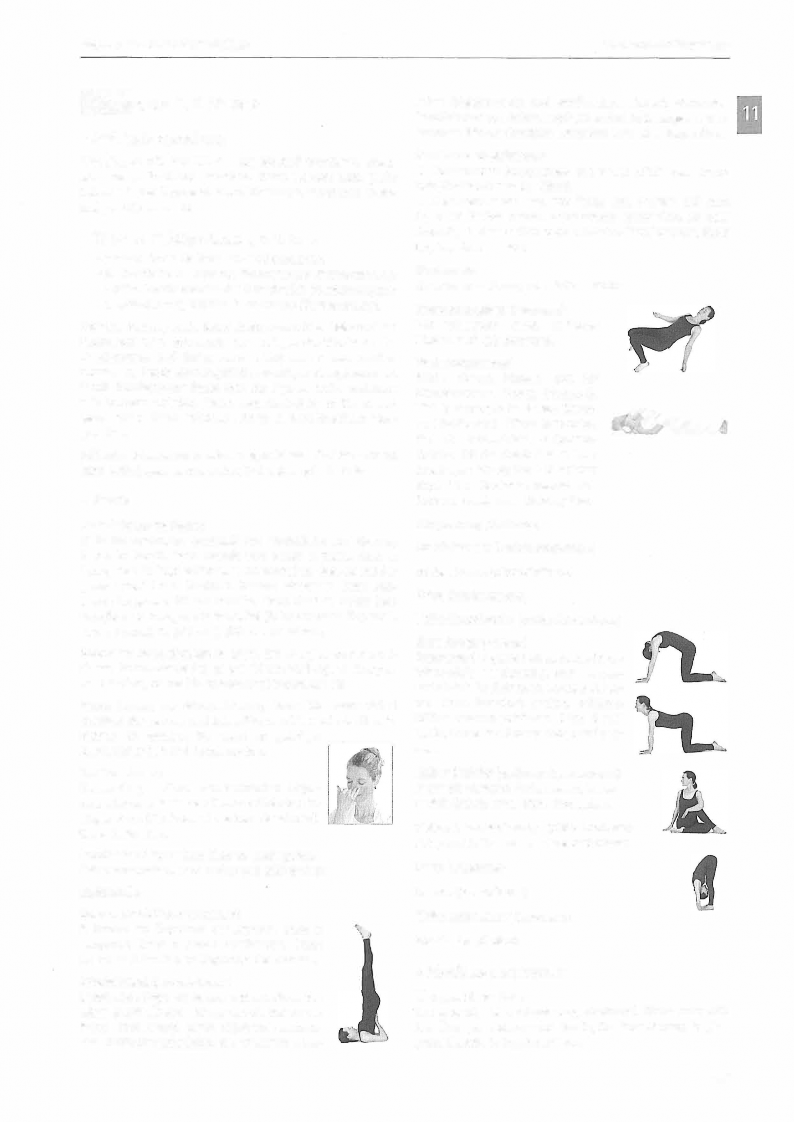

Zweimal täglich, morgens und abends, ist Meditation. In der Meditation können wir das finden, wonach wir alle suchen: den „Frieden jenseits aller Vernunft". Durch Regelmäßigkeit werden gute Gewohnheiten geschaffen und verstärkt.

Dieser Monat gibt dir die ideale Gelegenheit, die Gewohn-

heit der täglichen Meditation zu festigen. Nach den Medi tationen kommt kirtana (mantra-Singen). Mantra-Singen reinigt die cakras (Energiezentren}, öffnet das Herz und bringt den Suchen-den in Kontakt mit dem Göttlichen. Nach dem Morgen-kirtana folgt ein Vortrag über Meditation und räja-yoga. Nach dem Abend-kirtana folgt ein Vortrag über jfiäna-yoga.

Die hatha-yoga-Stunde am Morgen mit äsanas, prär,ä yäma und Tiefenentspannung dient deiner eigenen Praxis. Sie trägt dazu bei, deinen Körper stark zu machen. Der Körper ist das Vehikel, um durch das Leben zu gehen. Er wird in diesem Monat einiger ungewohnter Anstrengung unterliegen. Es ist daher wichtig, ihn gesund zu erhalten. Außerdem wird der Kurs hoffentlich noch eine weitere gute Gewohnheit in dir aufbauen helfen: die tägliche äsana Praxis. Die hatha-yoga-Stunde am Nachmittag führt dich ins Unterrichten des hatha-yoga im YoGA VIDYA-Stil ein.

Bitte komme zu dieser und zu allen anderen Veranstaltun gen ohne vorgefasste Meinung; so wirst du für das Gelehrte offen und aufnahmefähig sein. Ein offener Geist und Bereit schaft zur Disziplin sind die wichtigsten Vorbedingungen für diese Yogalehrer/innenausbildung, wichtiger als Vorkennt nisse, körperliche Flexibilität etc.

Während der Ausbildung hast du auch Gelegenheit zu karma-yoga, selbstlosem Dienst. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Programms. Swami Sivananda sagte:

,,Manche Schüler behaupten, räja-yogis zu sein, sie glau ben, den ganzen Tag meditieren zu können, aber ihr Geist ist dafür nicht bereit. Sie verlieren sich nur in Tagträumen." Karma-yoga ist nötig, um Konzentration und W illenskraft zu entwickeln. Selbstloses Dienen reinigt den Geist und lässt uns die Einheit von allem erkennen.

Jeden Nachmittag um 14.00 Uhr findet der Hauptvortrag statt, in dem unter anderem verschiedene T hemen wie Philosophie und Physiologie erörtert werden.

-

2-Jahres-Ausbildung

In der 2-Jahres-Ausbildung lernst du die verschiedenen Aspekte des yoga kennen und in dein Leben zu integrieren. Die Kontinuität des Kurses und die feste Gruppe gewährleis ten eine systematische Schulung und eine individuelle Führung.

Der Kurs findet einmal pro Woche von 18.30 bis 22.00 Uhr, mit pränäyäma, Meditation, Besprechung, Theorie, äsanas, Tiefenentspannung, statt; ca. 21.45 Uhr Suppe/Salat und gemütliches Beisammensein. Die Zeiten variieren etwas in den einzelnen Zentren. Für jede Woche werden Übungen empfohlen und Aufgaben für das tägliche Leben gegeben. Im Unterrichtsplan findest du Buchausschnitte, die du bis zur nächsten Woche durcharbeiten solltest.

Etwa alle zwei Monate findet ein Wochenendseminar - oder alternativ zweimal jährlich eine lntensivwoche, je nach YOGA

7

Einleitung

VIDYA-Zentrum, in dem du deine Ausbildung absolvierst - im Haus YOGA VIDYA statt, an dem du zu einer intensiveren Erfah rung kommen kannst. Besonders das kury;JalinT-yoga-Wochen ende und das Meditationsintensivwochenende werden deine Yogapraxis auf neue Ebenen heben.

-

3-Jahres-Ausbildung

Die 3-Jahres-Ausbildung ist ideal, um yoga wirklich umfassend zu üben, zu erfahren und im täglichen Leben umzusetzen. Sie besteht aus jährlich sieben Wochenenden und einer lntensivwoche. Sie verbindet so die Vorteile einer längeren Ausbildung wie individuelle Führung, Verinnerlichung der spiri tuellen Prinzipien, Umsetzung ins tägliche Leben und engerer Kontakt mit den anderen Teilnehmern mit der transformieren den Kraft von lntensivwochen.

-

-

-

Was ist yoga?

„Ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie" war einer der Lieblingssätze des Yogameisters Swami Sivananda (1887- 1963). Als Swami Sivananda einmal gefragt wurde, warum er dann so viele (über 200) Bücher geschrieben hätte, antwortete er verschmitzt lächelnd: ,,Manche Menschen brauchen Tonnen von Theorie, um zu einem Gramm Praxis angeregt zu werden."

Yoga ist ein sehr altes Übungssystem, das sich in Indien über lange Zeit entwickelt und bewährt hat. Auch im Westen ist yoga schon seit über hundert Jahren bekannt und hat bewei sen können, dass es gerade für den westlichen Menschen besonders wertvoll ist. Ein bewährtes System zu nutzen, hat einen entscheidenden Vorteil: Der Übende ist kein Versuchs kaninchen, sondern profitiert von dem Wissen darüber, wie die Übungen wirken, welche Vorsichtsmaß-nahmen zu ergreifen sind und was er beachten soll. Abgestimmt darauf, was er erreichen will, kann ein/e erfahrene/r Yogalehrer/in ihm genau die richtigen Übungen empfehlen.

-

Wirkungsebenen des yoga

Das Wort yogo kommt von der Wurzel yuj, ,,anschirren", ,,ver binden", und bedeutet „Anschirren", ,,Verbindung", ,,Vereini gung". Yoga wird heute auch interpretiert als Einheit, Harmonie.

Yogaübungen können dem Übenden zu dreierlei verhelfen:

-

Harmonisierung des Lebens

-

Erweckung schlafender Fähigkeiten

-

Vereinigung mit dem wahren Selbst und dem kosmischen Bewusstsein

-

-

Die harmonisierende Wirkung des yoga

In vielen wissenschaftlichen Studien ist die harmonisierende Wirkung des yoga erwiesen und dokumentiert. Dies ist der Grund, weshalb viele Krankenkassen sich an den Kosten von Yogakursen beteiligen und yoga in vielen Gesundheits- und Fitnessratgebern empfohlen wird. Jeder, der auch nur ein wenig yoga praktiziert, kann schon bald einige der wundersa men Wirkungen des yoga erfahren: ein vorher nicht gekanntes Gefühl der völligen Entspannung, Verschwinden von Rücken schmerzen und Kopfschmerzen, Reduzierung von Schulter- und Nackenverspannungen, mehr Energie, neue Vitalität, geistige Klarheit, Stärkung des Immunsystems, neues Selbstvertrauen, Verbesserung der Konzentration. Um diese Wirkungen zu er-

8

Was ist yoga?

fahren, kann es ausreichen, zu einer Yogastunde pro Woche zu kommen und vielleicht ein paar einfache Atem-, Dehn- und Entspannungsübungen ins tägliche Leben einzubauen.

-

-

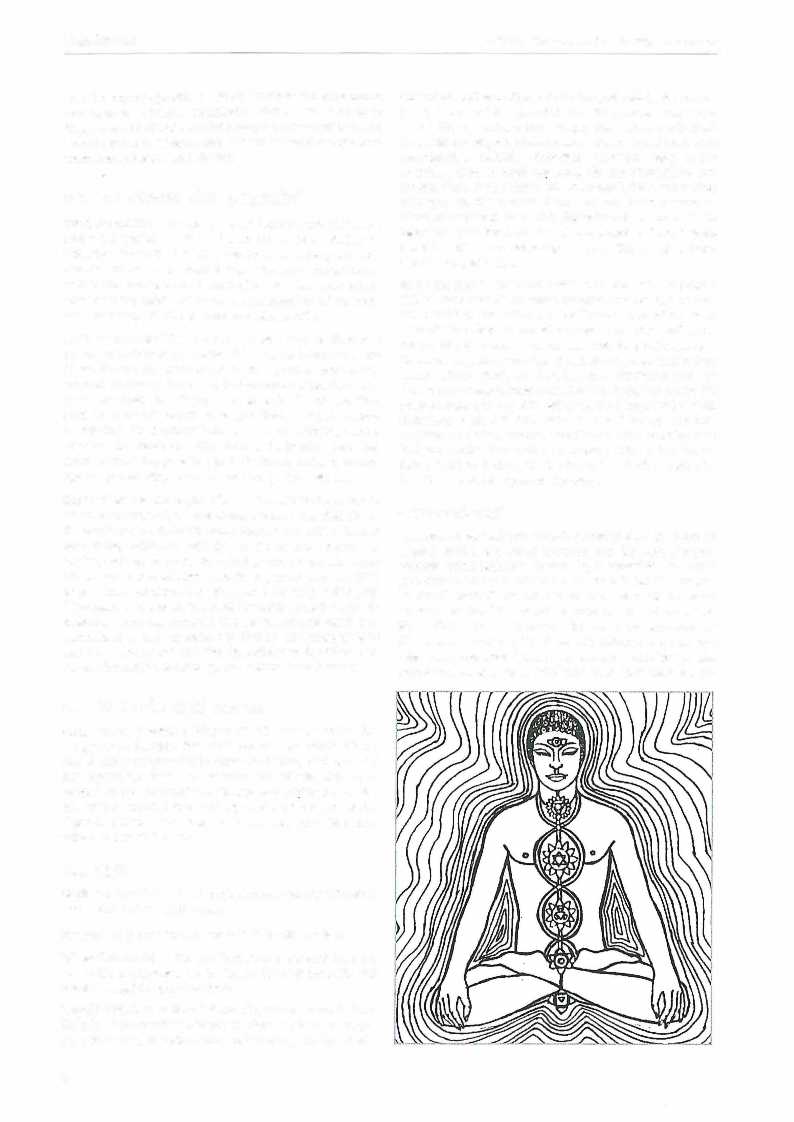

Die Erweckung schlafender Fähigkeiten

Wer an mehr als der Harmonisierung von Körper und Geist interessiert ist, kann sich an eine intensivere Praxis von fortge schritteneren Yogaübungen wagen. Die Yogameister sagen, dass im Menschen viele verborgene Möglichkeiten schlum mern. Intensive Yogaübung kann Fähigkeiten wie Intuition und Kreativität aktivieren, künstlerische Fähigkeiten zum Vorschein bringen, geistige Kräfte, Charisma und persönliche Ausstrah lung erhöhen. Für einen yogT eröffnen sich andere Ebenen des Bewusstseins: Er kann die Lebensenergien in sich und manch mal auch in anderen wahrnehmen, ihr Kreisen in den cakras (Energiezentren) und när;iTs (Energiekanälen) bemerken und willentlich steuern, er bekommt Kontakt zur Astralwelt und kann das Körperbewusstsein transzendieren. Er kann Fähigkei ten wie Hellsichtigkeit, prä('lo-Heilung (Heilung durch Übertra gung von Lebensenergie) und Telepathie erwerben.

-

Vereinigung mit dem wahren Selbst

Das erhabenste Ziel des yoga ist die Verwirklichung unseres wahren Selbst, welches die yogTs als eins mit dem Göttlichen, dem kosmischen Bewusstsein, bezeichnen. So faszinierend und wünschenswert die Erweckung neuer Fähigkeiten auf den ers ten Blick sein mag, so sehr warnen die Yogameister davor, dies überzubewerten. Die Vereinigung mit dem wahren Selbst, die Verschmelzung mit dem Kosmischen, die Erkenntnis, dass wir mit Gott eins sind, ist das höchste Ziel des yoga. Es führt zur wahren Liebe, zum Gefühl der Einheit mit allem, zur Erfahrung reinen Seins, vollkommenen Wissens und unbeschränkter Glückseligkeit.

-

Eigenverantwortung des Individuums

Um all dies zu erreichen, gibt yoga die Verantwortung jedem Einzelnen. Jeder kann selbst etwas tun, um sein Leben zu ver bessern. Yoga hat eine Fülle von Übungen und Praktiken. Jeder muss selbst entscheiden, wie weit er/sie mit yoga gehen will. Wer sich „nur" entspannen und wohlfühlen will, ist beim yoga willkommen und kann dies mit relativ wenig Zeit und Anstrengung erreichen. Wer weiter gehen will, muss etwas mehr üben. Yoga ist keine magische Pille, sondern etwas, das durch geduldiges, systematisches Training zum gewünschten Ziel führt.

Einleitung

1.2.2 Die sechs Yogawege

-

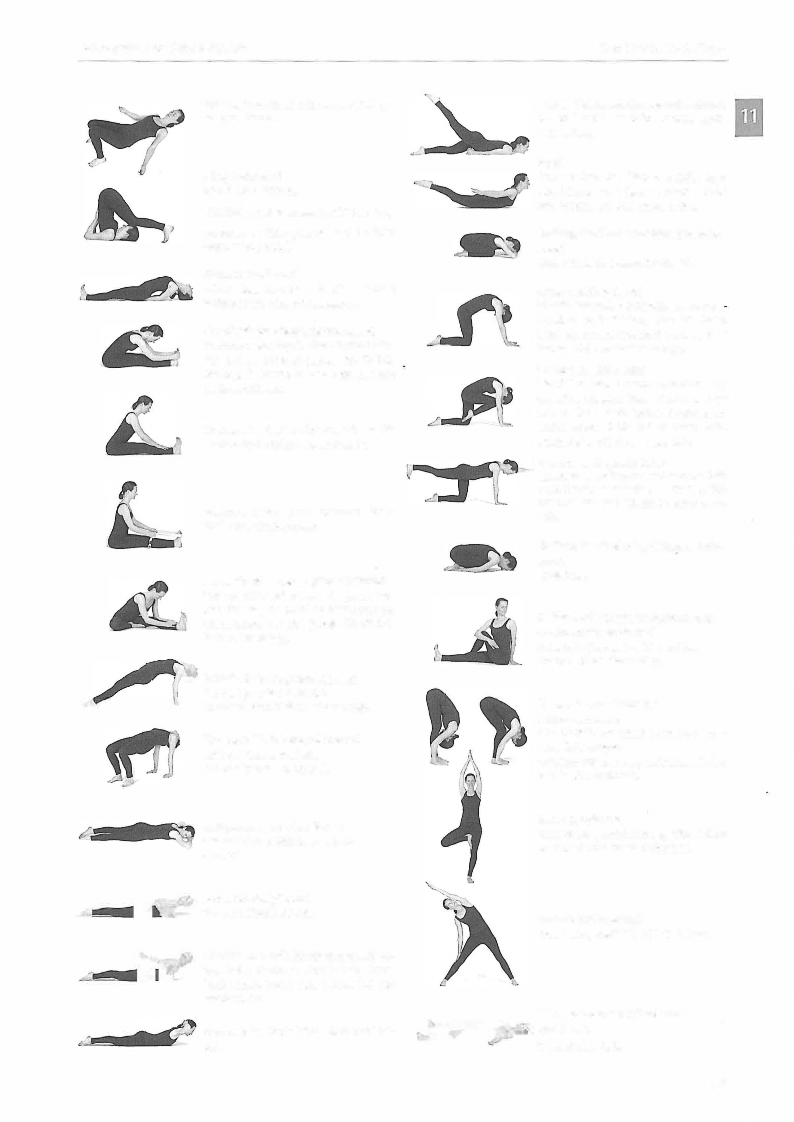

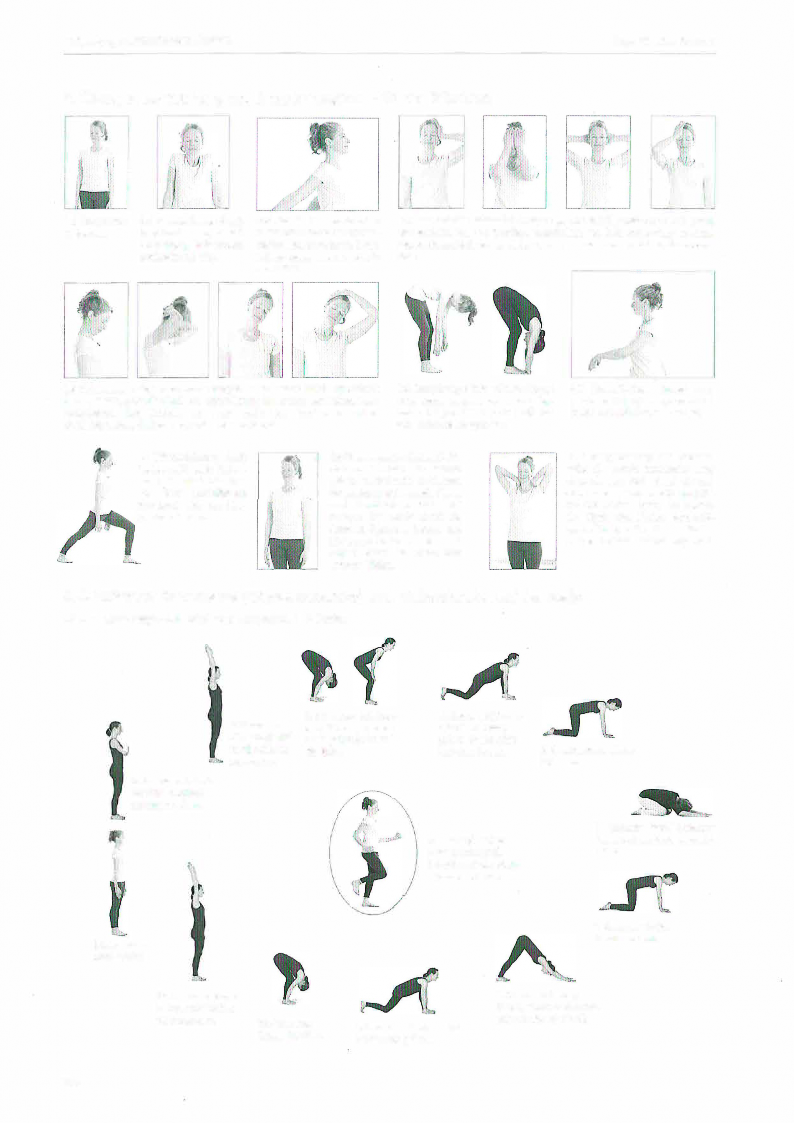

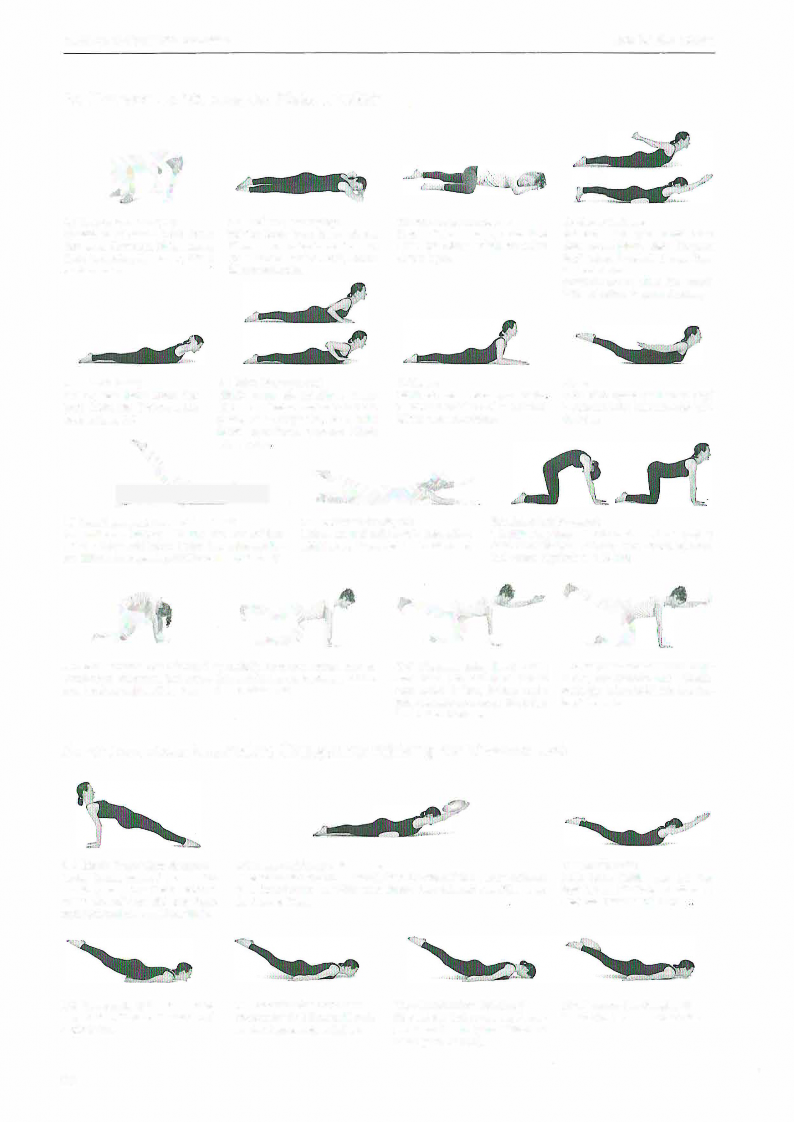

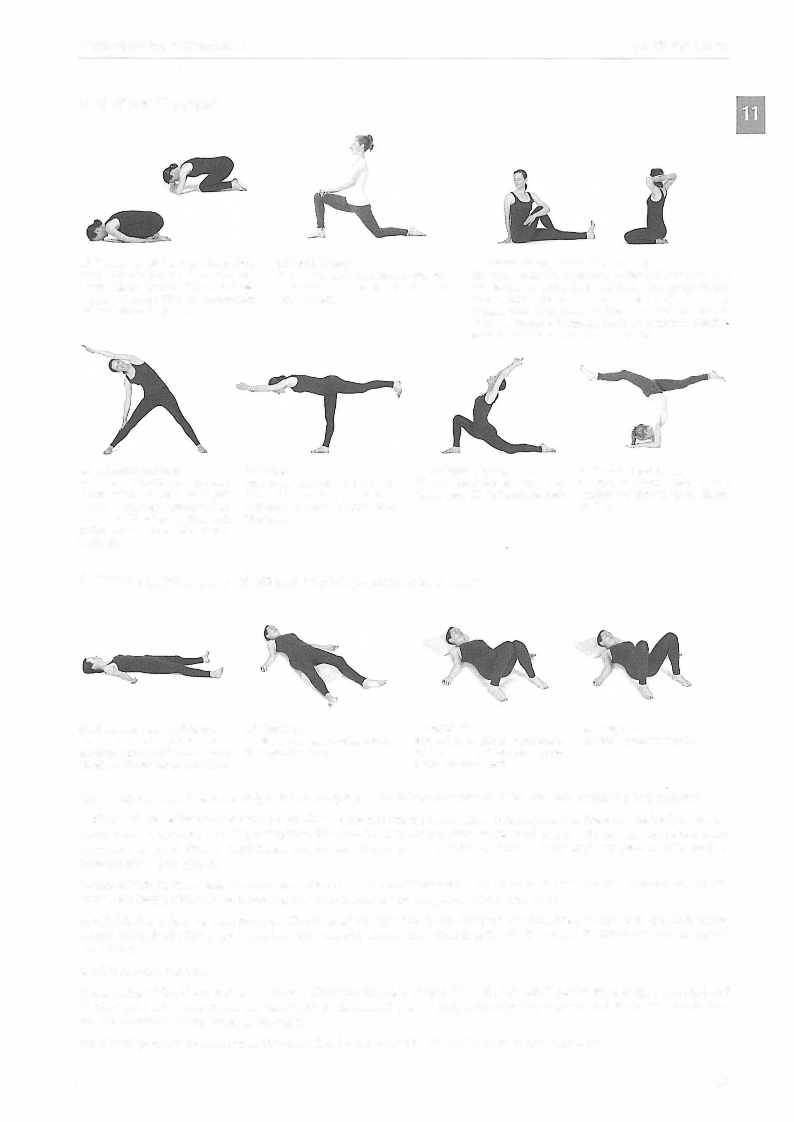

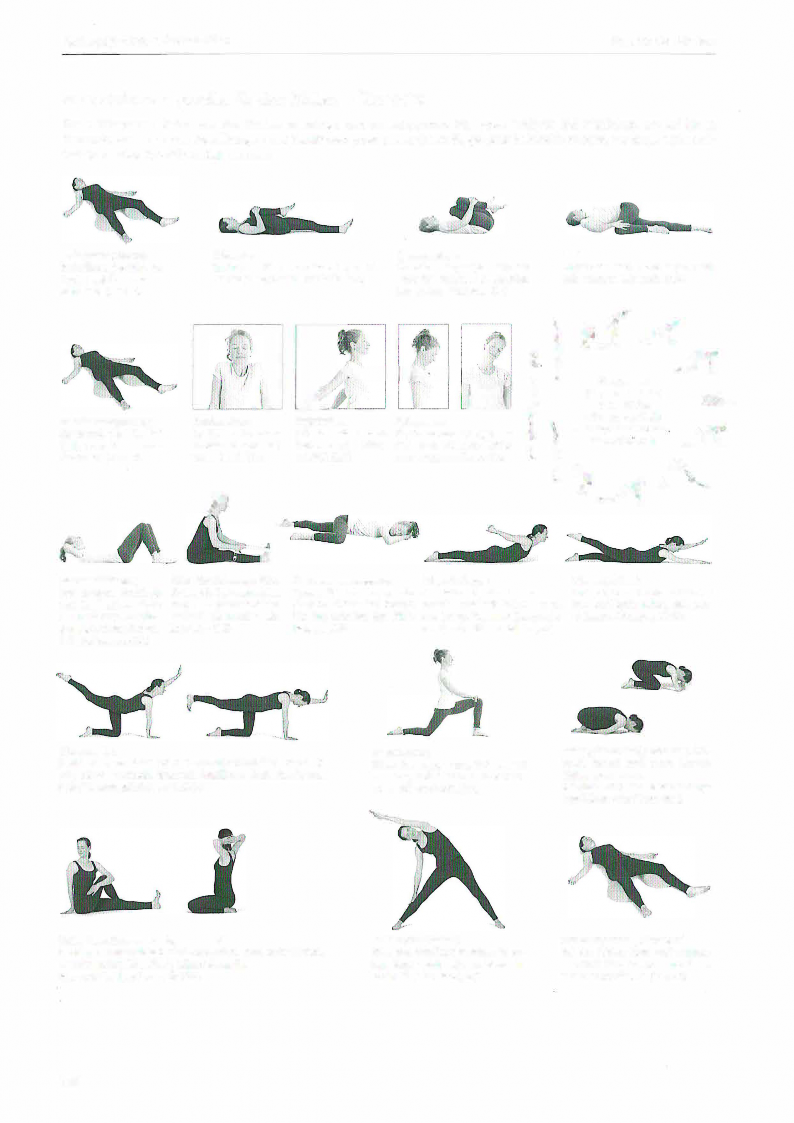

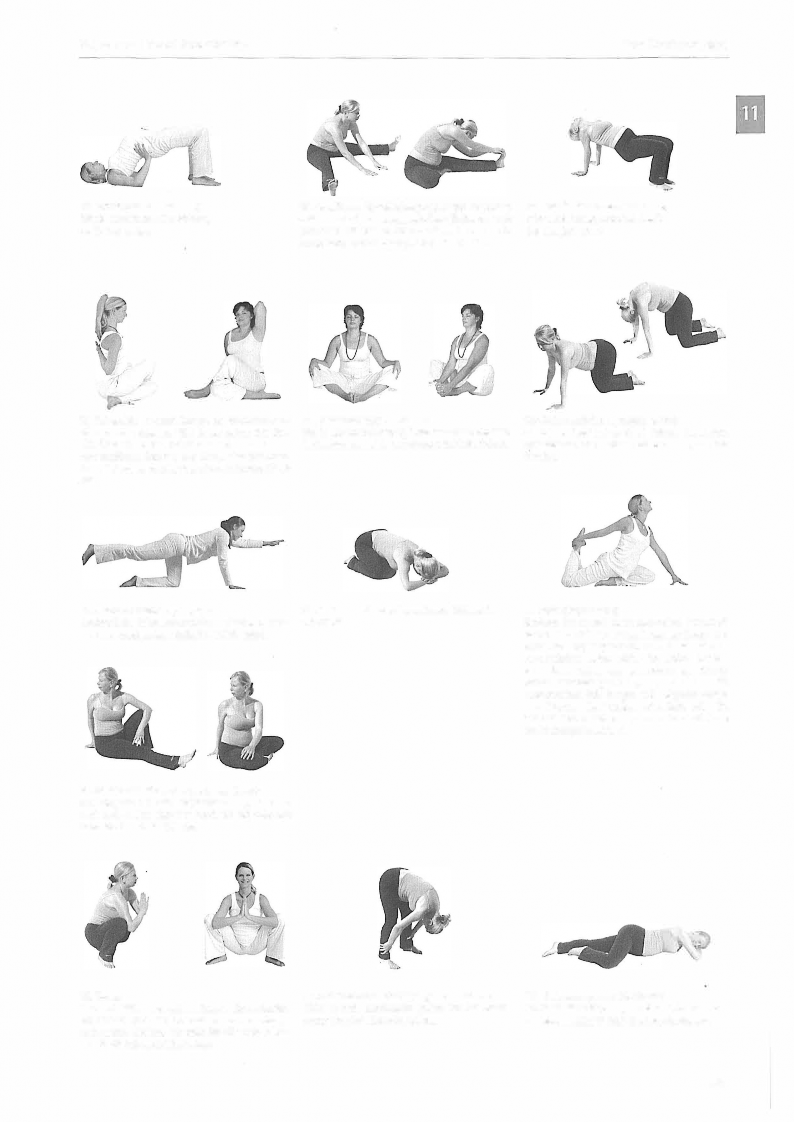

Hatha-yoga

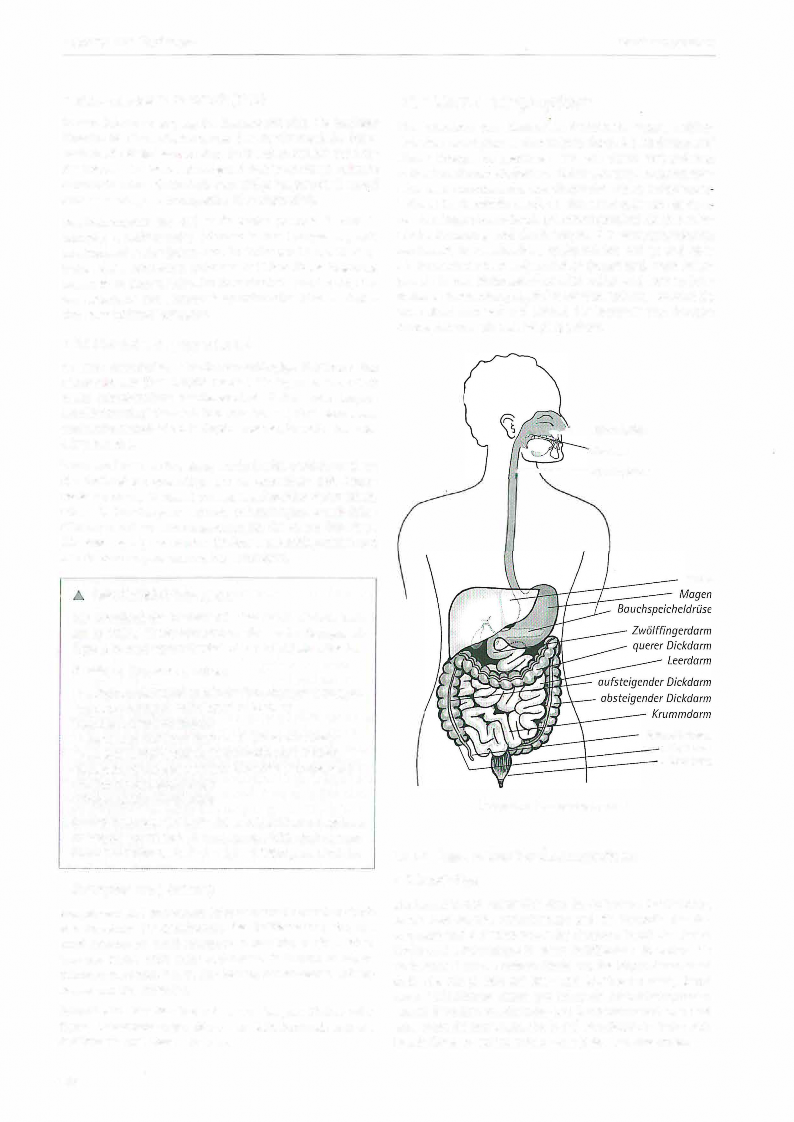

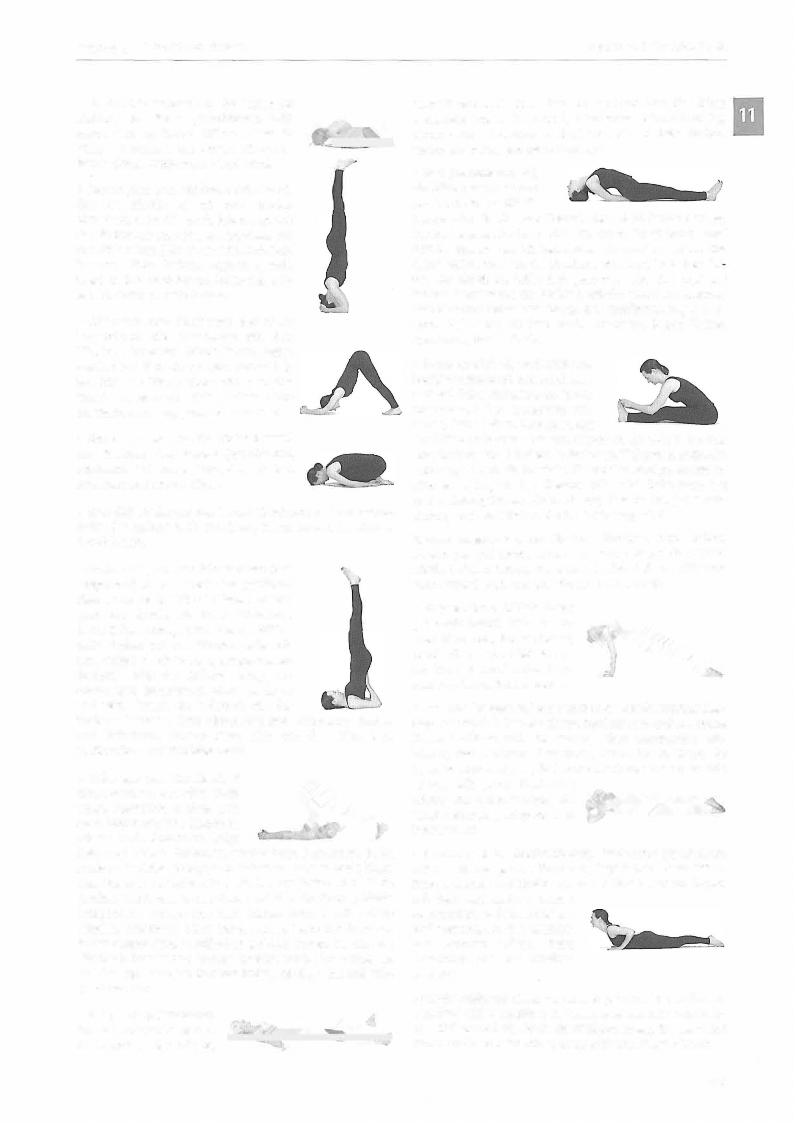

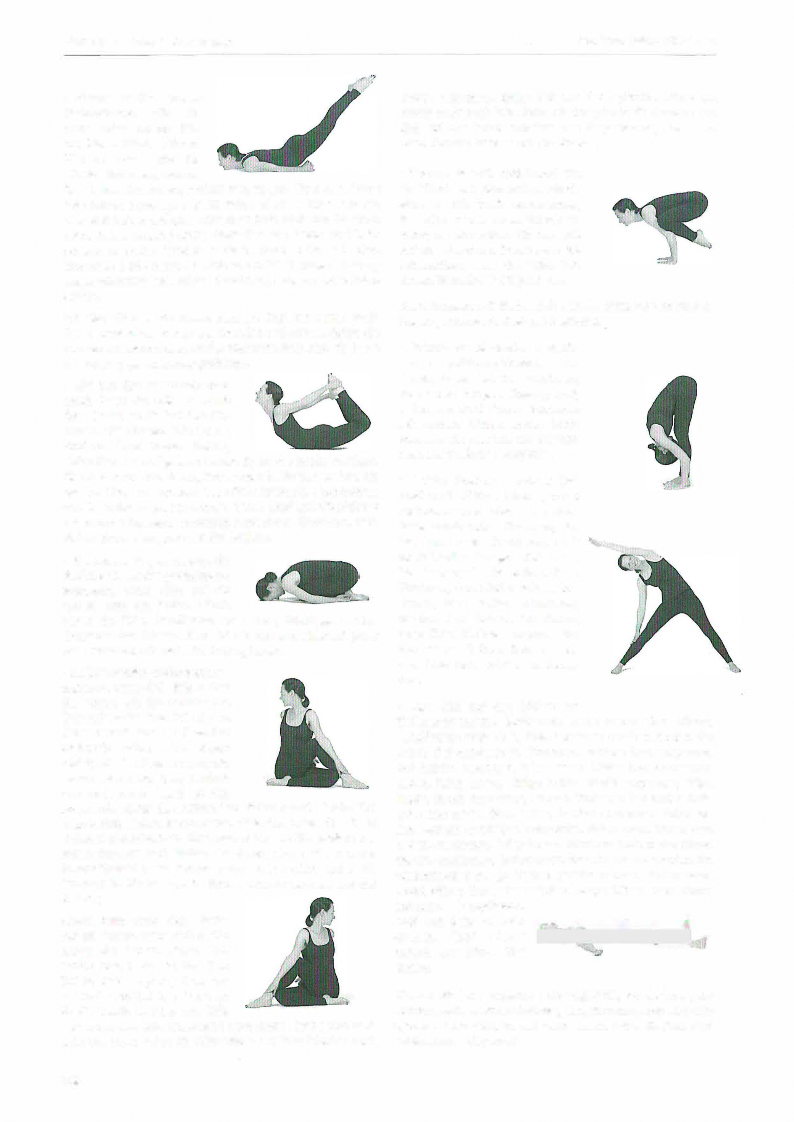

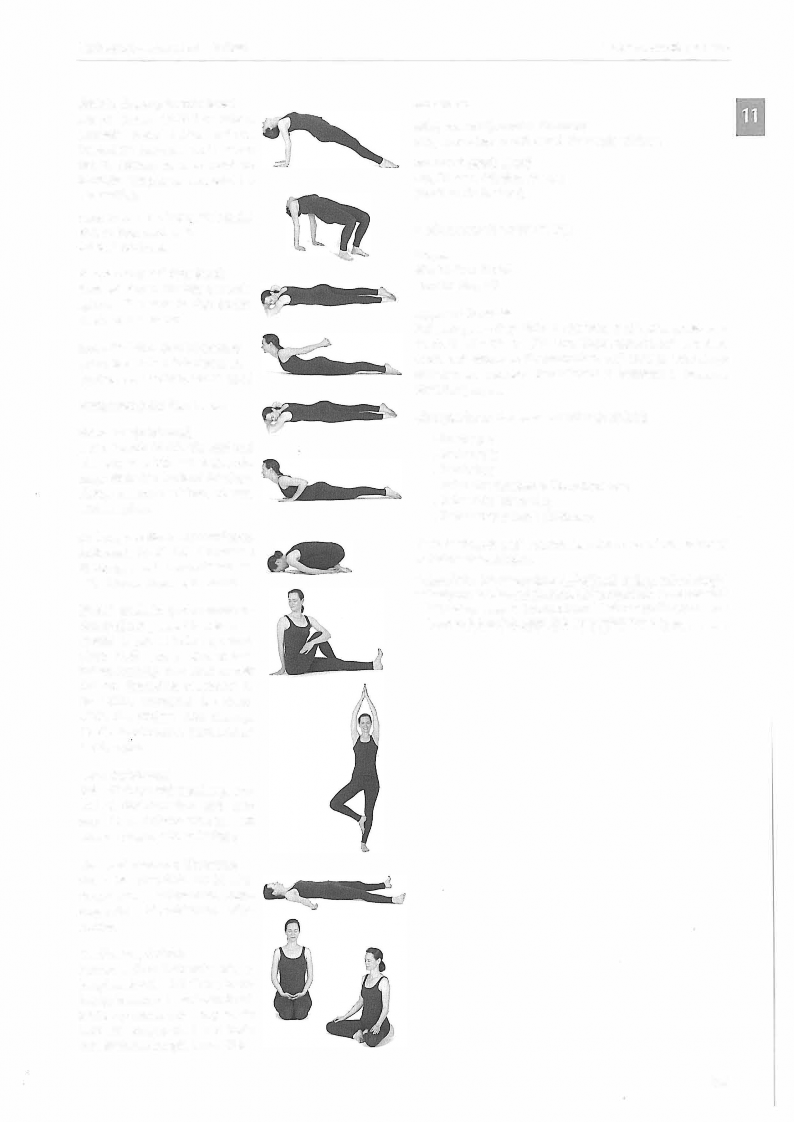

Hatha-yoga ist der wohl bekannteste Teil des yoga. Er umfasst die körperorientierten Praktiken: asanas (Yogastellungen), pra,:iayama (yogische Atemübungen), Tiefenentspannungs techniken. Außerdem gibt es im hatha-yoga Ratschläge für eine gesunde Lebensführung, u. a. vegetarische Vollwerternäh rung. In der Yogalehrer/innenausbildung lernst du, hatha-yoga im YOGA V1DYA-Stil zu unterrichten.

-

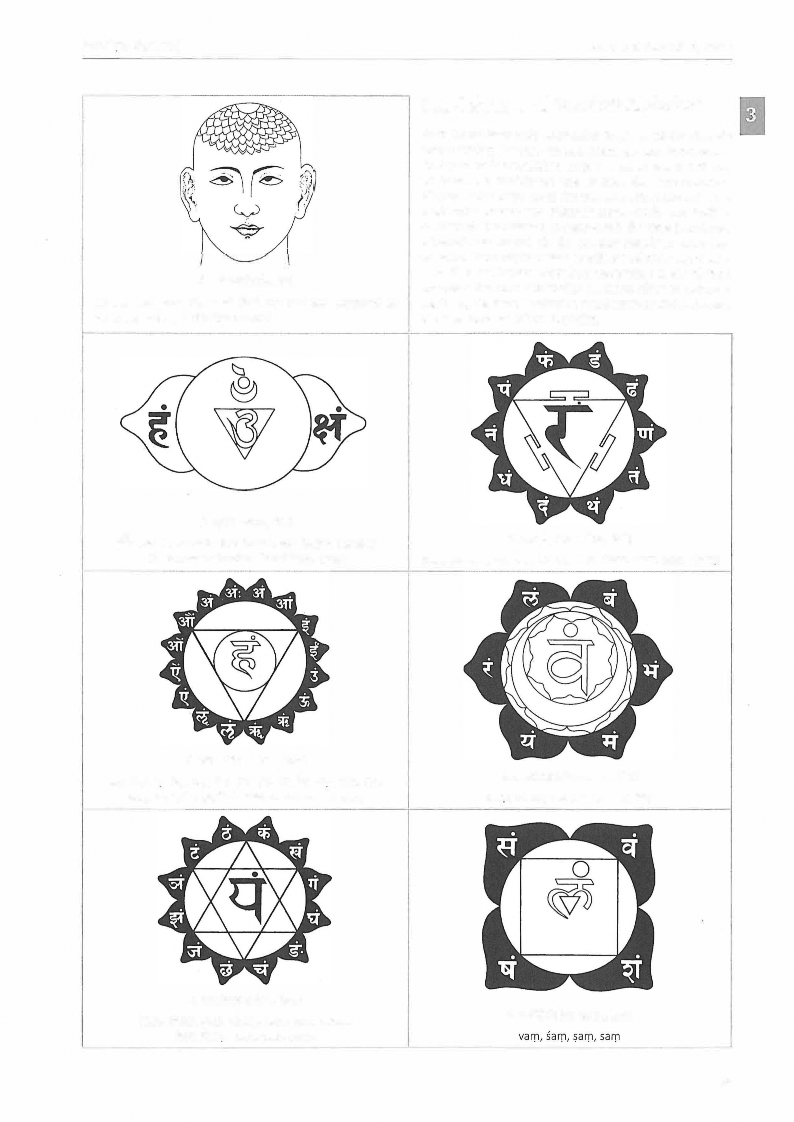

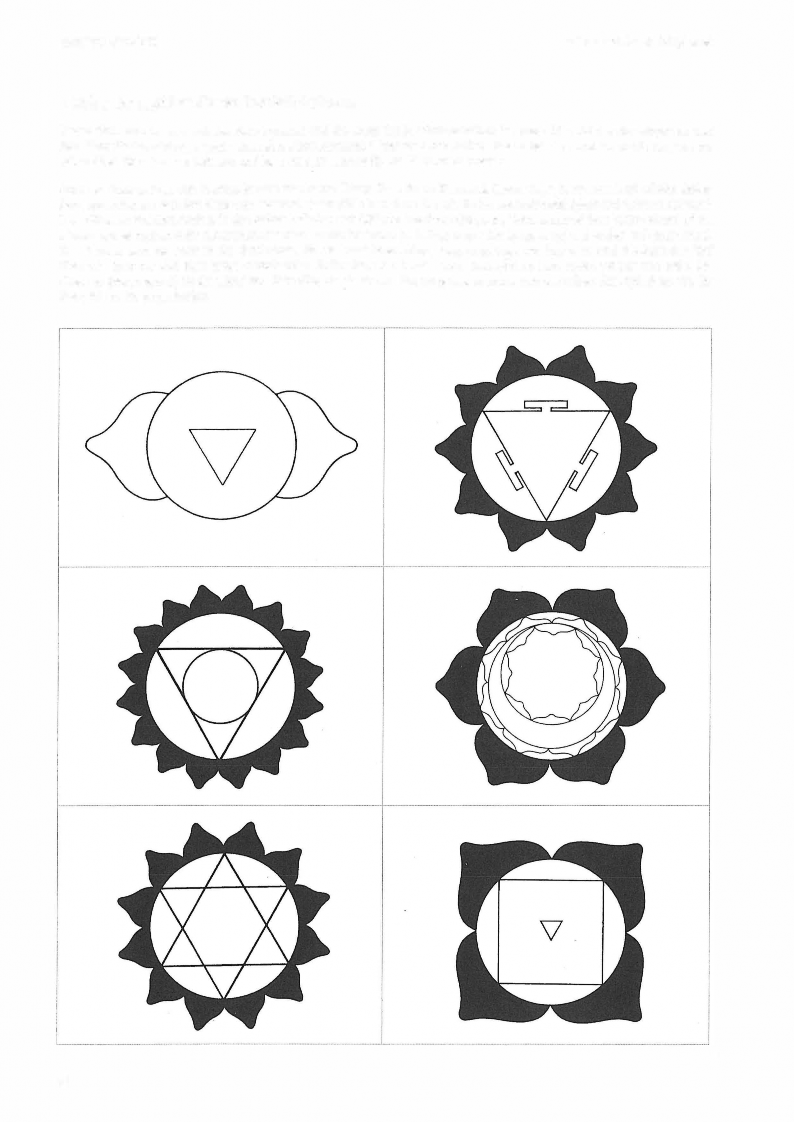

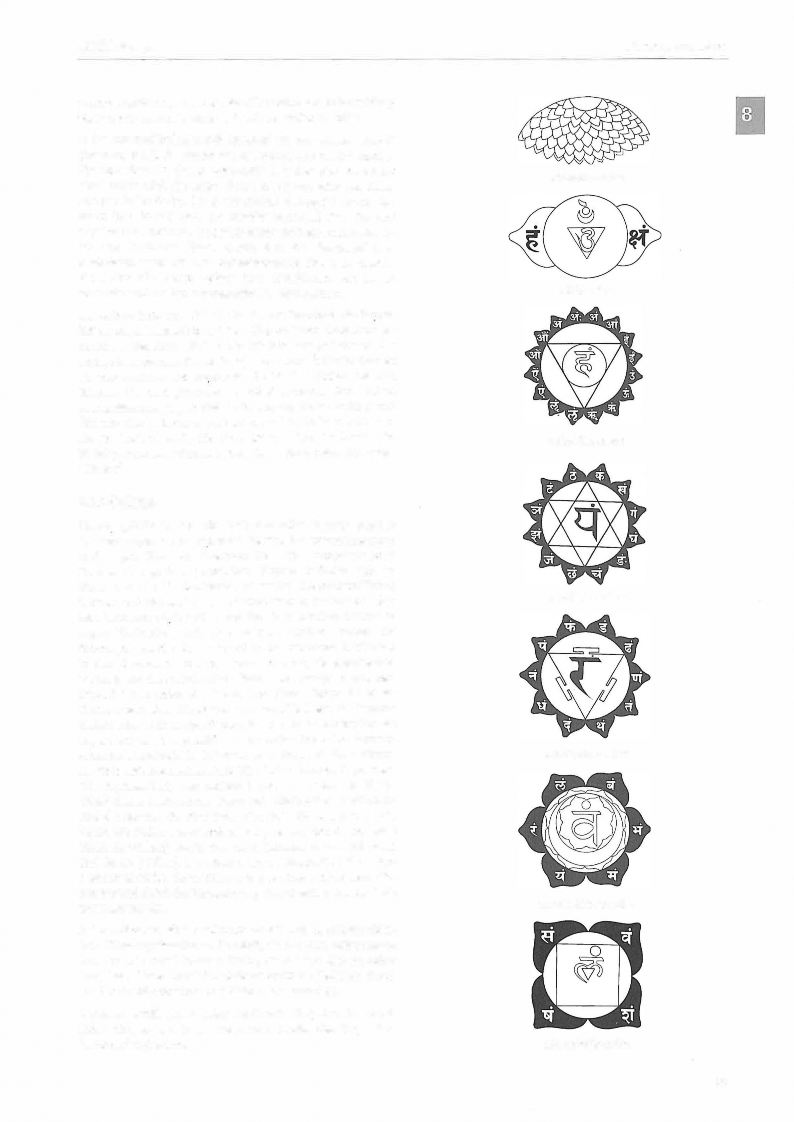

Kur:i<;lalini-yoga

Ku,:i<;ialinT-yoga ist der yoga der Energie. Ku,:i<;ialinT-yoga be schreibt den Astralkörper mit seinen cakras (Energiezentren) und na<;/Ts (Energiekanälen). Im ku,:i<;ialinT-yoga gibt es Übungen, welche den Astralkörper reinigen, den pra,:ia (die Lebensenergie) stark erhöhen, die cakras harmonisieren und öffnen. Wenn wir bereit sind, erwacht die machtvolle ku,:i<;ialinT-Energie entweder langsam, allmählich oder spontan, plötzlich. Das Erwachen der ku,:i<;iolinT ist mit vielen überwälti genden, auch außersinnlichen Erfahrungen, einem starken Glücksgefühl, Erweiterung des Bewusstseins und Entfaltung neuer Fähigkeiten verbunden.

-

Räja-yoga

Raja-yoga umfasst die Techniken des mentalen Trainings und der Meditation. Raja-yoga erklärt, wie der menschliche Geist funktioniert und wie wir ihn beherrschen können. Übungen des raja-yoga umfassen Affirmation, Visualisierung, Achtsam keit, Selbstbeobachtung und die verschiedensten Meditations techniken.

-

Jfiäna-yoga

Jfiana-yoga ist der yoga des Wissens. Jfiana-yoga ist der philo sophische Teil des yoga. Jfiäna-yoga stellt Fragen wie: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist wirklich? Was ist Glück? Im jfiana-yoga wer den karma und Reinkarnation erklärt und Meditationstech niken gegeben, um die Wahrheit in sich selbst intuitiv zu erfah ren.

-

Bhakti-yoga

Bhakti-yoga ist der yoga der Hingabe und Liebe zu Gott. Durch Gebet, mantra-Singen, Rituale, Erzählen von Mythen und Heiligengeschichten öffnet sich das Herz. Das Individuum kommt in Kontakt mit dem Göttlichen.

-

Karma-yoga

Karma-yoga ist der yoga der Tat. Karma-yoga lehrt, das Schicksal als Chance zu begreifen. Karma-yoga gibt uns Techniken, Entscheidungen richtig zu treffen und jeden Teil unseres Lebens zu spiritualisieren. Karma-yoga ist auch der yoga des selbstlosen Dienstes. Karma-yoga hilft, die Grenzen des eigenen Egos zu transzendieren und sich eins mit allen Wesen zu fühlen.

Was ist yoga?

1.2.3 Der ganzheitliche yoga

Die meisten heutigen Yogameister empfehlen den integralen yoga, eine Kombination der verschiedenen Yogawege: Hatha yoga entwickelt den physischen Körper, ku,:i<;ialinT-yogo den Energiekörper, bhakti-yoga den Gefühlskörper, räja-yoga die Psyche, jfiäna-yoga Intellekt und Intuition, karma-yoga hilft, alles ins tägliche Leben zu integrieren. So ist yoga ein wahrhaft ganzheitliches, umfassendes System. Jeder kann dabei heraus finden, was für ihn am hilfreichsten ist.

-

-

Äsanas (Yogastellungen)

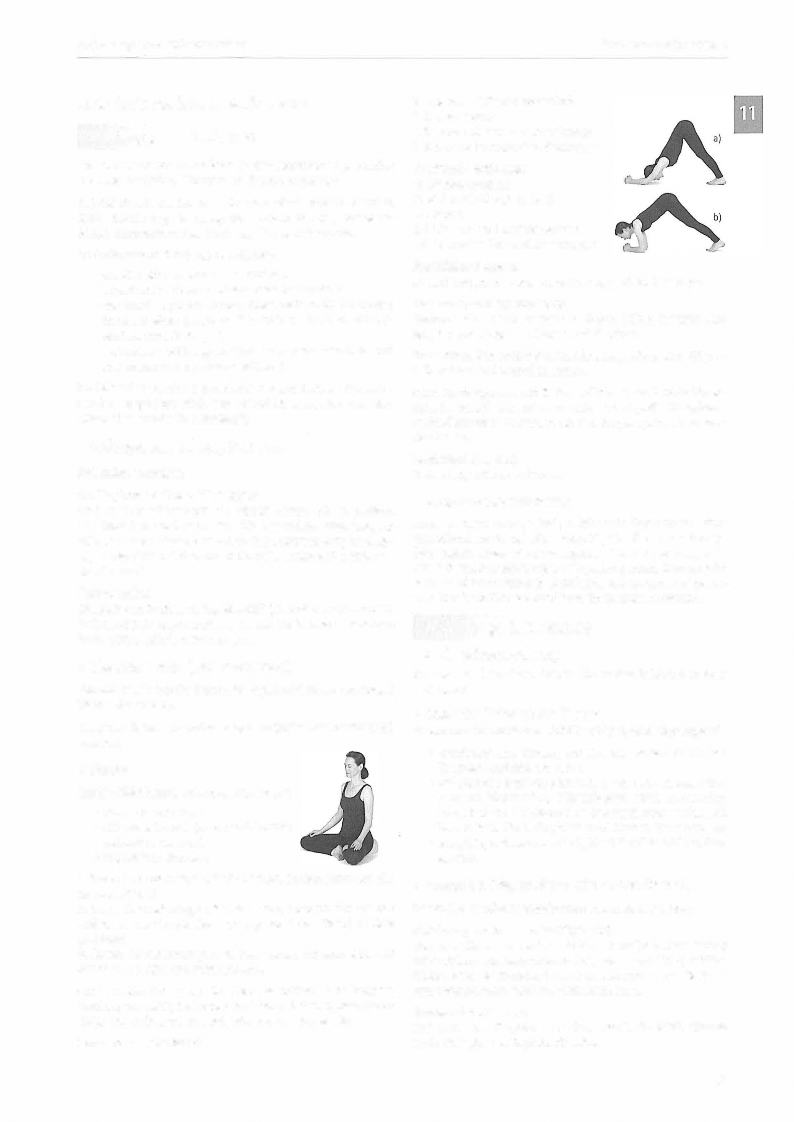

Äsanas sind Körperübungen, bei denen eine bestimmte Stel lung eine zeitlang gehalten wird. Äsanas entwickeln auf sanfte Art Muskelstärke, Flexibilität und Körperbewusstsein. Interes sant ist, wie schnell man durch yoga mit nur wenig Anstren gung Fortschritte machen kann. Ein gleichmäßig flexibler Körper mit harmonisch entwickelter Muskelkraft ist auch die Voraussetzung für Gesundheit und Grazie. Durch das ruhige Halten der Stellungen wird gestauter pra,:ia (Lebensenergie) wieder zum Fließen gebracht, innere Heilkräfte werden akti viert und die inneren Organe besser durchblutet.

Yogastellungen sind eine ausgezeichnete Vorbeugung gegen jede Art von Krankheit und können andere Therapien in ihrer Wirksamkeit sehr unterstützen und erhöhen.

-

Prär:iäyäma (yogische Atemübungen)

Der Mensch atmet durchschnittlich etwa 25.920-mal am Tag. Über den Atem nehmen wir wichtigen Sauerstoff, aber auch prä,:ia (Lebensenergie) auf. Durch Stress, Verspannungen, fal sche Körperhaltung und schlechte Angewohnheiten atmen die meisten Menschen zu flach. So geben sie ihrem System zu wenig Sauerstoff und klagen über schnelle Ermüdung. Yoga hilft, wieder zu einer natürlichen Atmung zurückzukehren. Mit speziellen Atemübungen kann die Lebensenergie jederzeit wie der aufgebaut werden. Über Atemtechniken kann man auch Lampenfieber, unberechtigte Ängste, Depression und Reizbar keit überwinden. Wer regelmäßig Atemübungen macht, braucht sich über Müdigkeit nicht mehr zu beklagen.

-

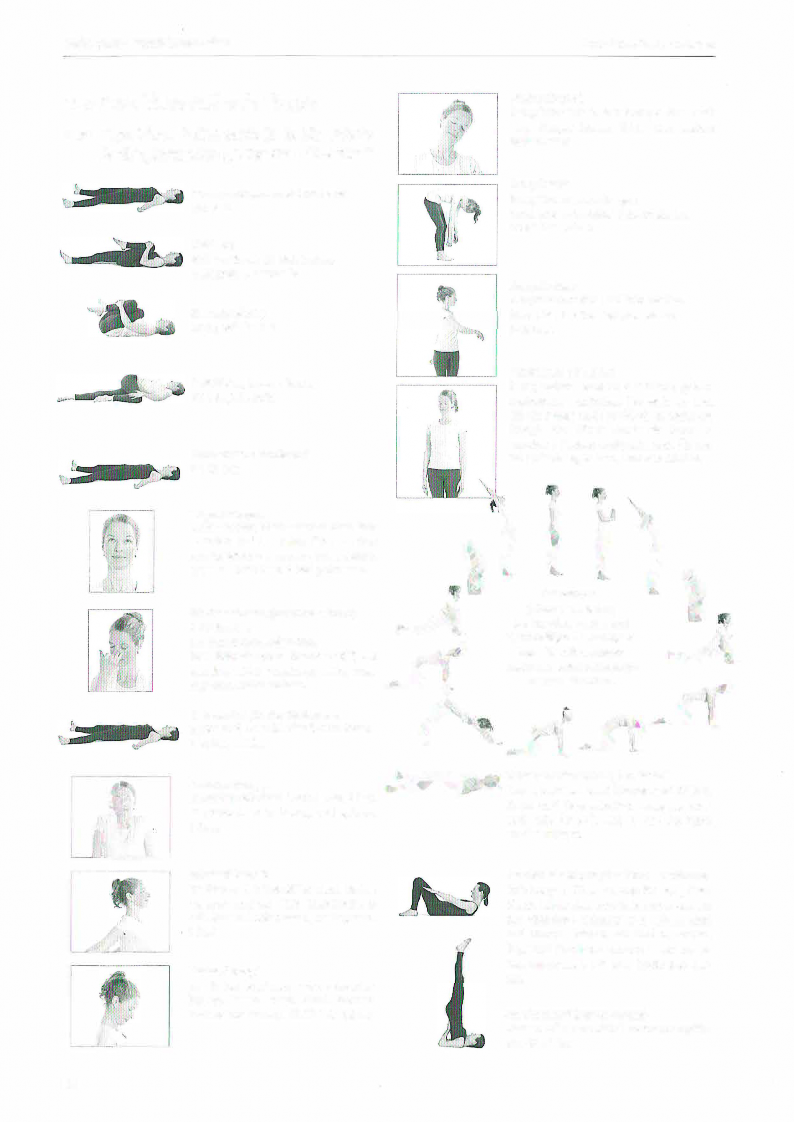

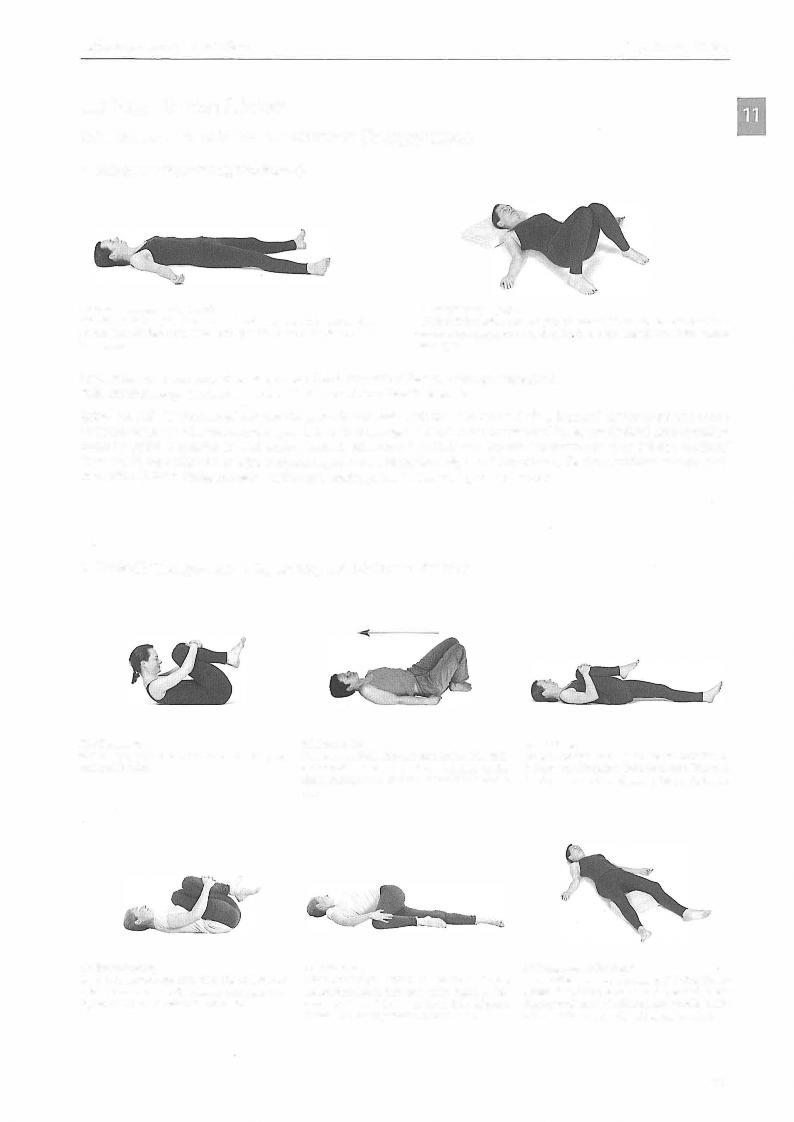

Saväsana (Tiefenentspannung in d. Rückenlage)

Am Ende jeder Yogastunde gibt es eine Tiefenentspannung, die etwa 10-15 Min. dauert. Dabei liegt man auf dem Rücken und entspannt systematisch alle Teile des Körpers und schließlich auch den Geist. Gerade die Entspannung ist für den modernen Menschen entscheidend. In der Entspannung werden Stress hormone abgebaut, das Immunsystem gestärkt, Heilprozesse gefördert, geistige Stärke und Ruhe wiederhergestellt. Voll ständige Entspannung kommt nicht einfach so von selbst, son dern muss geduldig und systematisch gelernt werden.

9

Einleitung

1.2.4 Die sieben Prinzipien spiritueller Philosophie

Das von Sukadev Bretz entwickelte Konzept der sieben Grund prinzipien der Spiritualität kann man religionsübergreifend sehen- es beschreibt, was allen spirituellen Traditionen letzt lich gemeinsam ist, wenngleich jedes spirituelle System eine andere Sprache, andere Begriffe dafür benutzt.

-

Brahman (das Göttliche): Es gibt eine höhere Wirklichkeit, die hinter allem steckt. Diese höhere Wirklichkeit zu erfahren, ist eine tiefe Sehnsucht des Menschen.

-

Mäyä (Täuschung): So wie man die Welt im Normalbewusst sein wahrnimmt, so ist sie nicht. Das menschliche Wahrneh men, Denken und Fühlen ist fehlerhaft. Das Alltagsbewusstsein mag den Menschen als von der Schöpfung und von den ande ren Geschöpfen getrennt wahrnehmen, die Welt in Zeit und Raum erfahren- dies ist aber eine Täuschung, denn in Wahr heit ist alles miteinander verbunden und Manifestation des einen Göttlichen. Alles ist der Täuschung unterworfen, so kön nen wir alles mit einer gewissen Leichtigkeit und mit Humor anschauen.

-

Du�kha (existenzielles Leiden): Solange man der mäyä unter liegt, ist man im Leiden: Auf einer materiellen Ebene ist alles begrenzt, sterblich bzw. der Veränderung unterworfen und kann uns keine dauerhafte Befriedigung schenken. Leiden hängt nicht von den Umständen ab, sondern beruht darauf, dass man das Göttliche nicht verwirklicht hat.

-

Kaivalya bzw. mok$a (Erleuchtung, Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung): Es ist möglich, das Göttliche vollständig zu erfahren, mit dem Göttlichen zu verschmelzen. Das ist Sinn und Zweck .des menschlichen Daseins. Bewusst oder unbe wusst strebt jeder Mensch nach der Erleuchtung- und ist des halb mit nichts anderem dauerhaft zufrieden. Meister/innen und Mystiker/innen aller spirituellen Traditionen erklären letzt lich: Es ist für jeden möglich, die Erleuchtung zu erlangen. Es ist es wert, danach zu streben.

-

Abhyäsa (spirituelle Praxis): Um zur Verwirklichung zu kom men, gilt es zu praktizieren, sich selbst zu bemühen. Es reicht nicht aus, Bücher zu lesen und zu hoffen. Vielmehr gilt es, Meditation und andere spirituelle Praktiken zu üben, und sich darin zu schulen, in allem das Göttliche zu sehen. Jede Tradi tion der Spiritualität hat dafür ihr eigenes Übungssystem ent wickelt.

-

Karma (Leben als Schule): Was auf uns zukommt, ist nicht einfach nur Zufall. Leben hat einen Sinn: Das Leben gibt dir genau die Erfahrungen, die du brauchst, um dich zu vervoll kommnen. Leben ist Schule. Das Schicksal ist dir geschickt, damit du daran wächst. Und es ist notwendig, dass du dich für eine gute Sache engagierst, um auf dem Weg der Spiritualität voranzuschreiten.

-

Krpä (kripa, Gnade): Du kannst dir die Erleuchtung nicht selbst erarbeiten, sie nicht erzwingen. Vielmehr kommt spiritu elle Erfahrung und Fortschritt auf dem Weg der Spiritualität als Gnade Gottes. Letztlich ist spirituelle Entwicklung ein Zusam-

10

Tradition

menspiel dieser drei Faktoren: abhyäsa (eigenes Bemühen), karma (Annehmen der Aufgaben des Lebens) und krpä (Öffnen für die göttliche Gnade).

-

-

-

-

Tradition

-

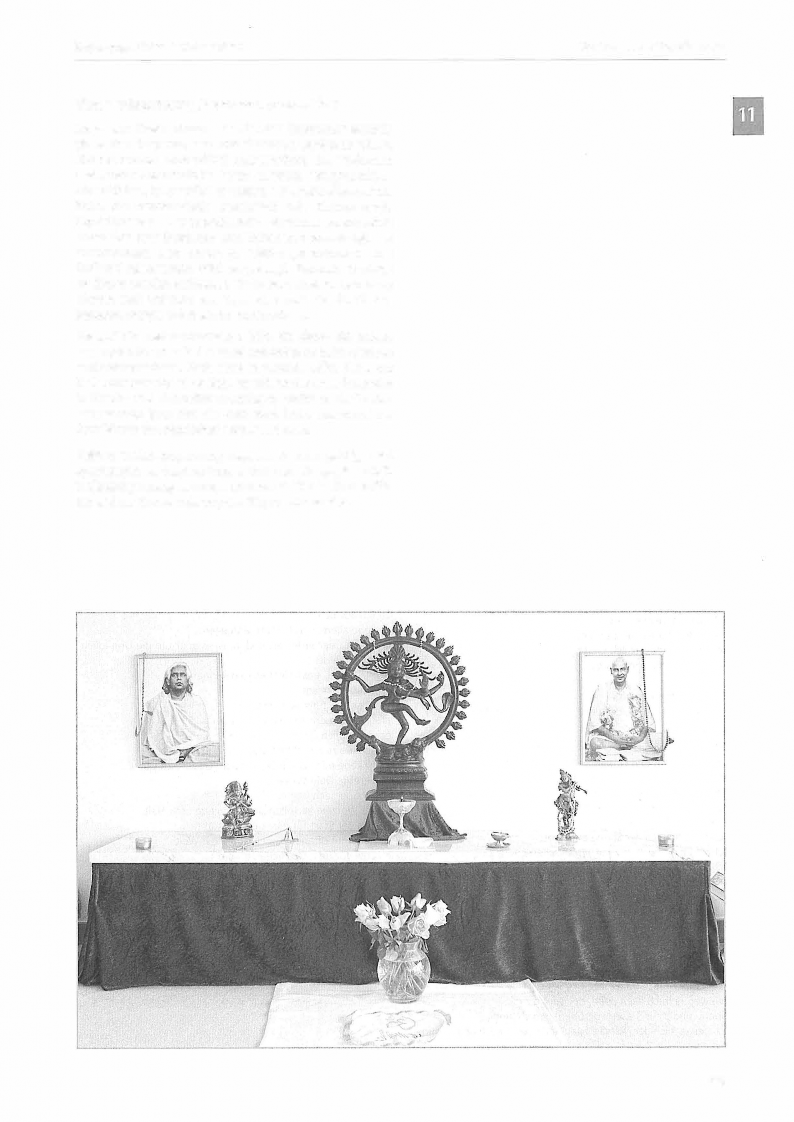

Swami Sivananda

(SvämT Sivänanda SarasvatT) wurde am 8. September 1887 in einer vornehmen Familie in Südindien geboren und hatte die natürliche Neigung, sein Leben dem Studium und der vedänta-Praxis zu widmen. Da zu kamen der angeborene Eifer zu dienen und ein Gefühl der Einheit mit allen Menschen. Obwohl er aus einer orthodo xen Brahmanenfamilie stamm

te, war er dennoch ausgesprochen tolerant und völlig frei von Kastendünkel und Vorurteilen. Swami Sivananda ging auf eine Missionsschule und kam so schon früh auch mit westlichem Gedankengut in Kontakt. Seine Leidenschaft zu dienen führte ihn auf die medizinische Laufbahn, und es trieb ihn vor allem in jene Teile der Welt, die seiner Hilfe am meisten bedurften. Er errichtete eine ausgezeichnete Praxis in Malaysia. Er gab auch eine Gesundheitszeitung heraus und schrieb ausführlich über Gesundheitsprobleme. Er stellte fest, dass den Menschen vor allem das rechte Wissen fehlte. Er sah die Verbreitung dieses Wissens als seine Mission an.

Es war göttliche Fügung und ein Segen Gottes für die Men schen, dass dieser Doktor für Körper und Seele auf seine Karri ere verzichtete und ein Leben der Entsagung aufnahm, um die Seelen der Menschen zu behandeln. Er siedelte sich 1924 in Rishikesh (��ikes) an, übte strenge Askese und erstrahlte als großer yogT, Weiser und erleuchtete Seele.

1934 gründete er den Sivananda Ashram (Sivänandäsram) und 1936 entstand die Divine Life Society. 1948 wurde die Yoga Vedanta Forest Academy eingerichtet. Verbreitung spirituellen Wissens und Unterweisung von Menschen in yoga und vedänta waren ihr Zweck und Ziel. Sivananda schrieb über 200 Bücher und hat Schüler auf der ganzen Welt, die allen Nationalitäten, Religionen und Glaubensbekenntnissen ange hören. Am 14. Juli 1963 erreichte er mahä-samädhi (Tod und gleichzeitige Selbstverwirklichung eines Meisters).

Swami Sivananda bildete zahlreiche Schüler aus, von denen viele selbst große Yogameister wurden. Seine wichtigsten Schüler waren/sind:

-

Swami Chidananda (1916-2008)

(ehemaliger Präsident der Divine Life Society, Rishikesh)

-

Swami Krishnananda (1922-2001)

(ehemaliger Leiter des Sivananda Ashrams, Rishikesh)

-

Swami Venkateshananda (1921-1982)

(Lieblingsschüler Sivanandas, lehrte in Australien und Südafrika)

-

-

Swami Satchidananda (1914-2002)

(Gründer von Integral Yoga Institute und Yogaville, USA)

Einleitung

-

Swami Chinmayananda (1916-1993) (Gründer der Chinmaya Mission)

-

Swami Jyotirmayananda (*1931)

(Präsident der Yoga Research Foundation in Miami, Florida)

-

Swami Vishnu-devananda (1927-1993)

(Gründer der International Sivananda Yoga Vedanta Zentren)

-

Andre van Lysbeth (1927-2004)

(belgischer Autor, verfasste mehrere Standardwerke über yoga, einer der Wegbereiter des yoga im Westen)

-

Boris Sacharow (1899-1959)

-

-

(wichtiger Wegbereiter des yoga in Europa, vor allem in Deutschland)

-

Swami Vishnu-devananda

(Svämi Vi$QUdevänanda) wurde am 31. Dezember 1927 in Kerala, Südindien, geboren. Während seines Dienstes in der indischen Armee kam er 1944 in Kontakt mit seinem zukünftigen Meister, Swami Sivananda. 1947-1957 lebte er im äsram von Swami Sivananda in Rishi kesh (f3,$ikes), unterbrochen von längeren Zeiten als parivrajaka (Wandermönch) und als Ein

siedler in Klausur zur intensiveren eigenen Übung. Er betrieb besonders intensive hatha-yoga-Praktiken und wurde zum hatha-yoga-Lehrer des asrams. Swami Sivananda sandte ihn mehrmals auf Vortragsreisen.

Als Swami Vishnu-devananda im Jahre 1957 auf einer dieser Reisen erstmals nach Amerika kam, sah er, dass auch der Westen reif für den yoga war. So blieb er gleich dort und grün dete seine eigene Organisation mit Hauptsitz in Val Marin bei Montreal (Kanada), die er International Sivananda Yoga Vedanta Centres (ISYVC) nannte. Er eröffnete viele Zentren in Nordamerika, Europa und später in Indien und begann 1969 die erste systematische Yogalehrer/innenausbildung im Westen. An diese von ihm begründete vierwöchige lntensiv ausbildung lehnen wir uns mit diesem Kurs stark an.

Er engagierte sich auch sehr in der Friedensbewegung und organisierte mehrere Friedenskampagnen, darunter 1971 einen Friedensflug von Israel nach Ägypten und 1983 einen Flug im Ultraleichtflugzeug über die Berliner Mauer. 1993 starb Swami Vishnu-devananda auf einer Pilgerreise in Indien.

-

Sukadev Bretz

Sukadev Volker Bretz (*1963) ist der Gründer und Leiter von YOGA VroYA. Er praktiziert seit 1980 yoga und wurde 1981 zum Yogalehrer ausgebildet. Er lernte zwölf Jahre bei Swami Vishnu devananda und war zeitweise auch dessen Assistent. Bis 1991 leitete er verschiedene Sivananda Yoga Vedanta Zentren in den USA, Kanada und in Europa. Um einen ganzheitlichen, lebens nahen yoga in Deutschland zu lehren, gründete er 1992 mit Eva-Maria Kürzinger das „Yoga Center am Zoo" in Frankfurt. Später wurde es dann in „YOGA VrovA Zentrum Frankfurt am Main" umbenannt. Gerüstet mit rund vier Jahrzehnten an Erfahrungen versteht es Sukadev wunderbar, sein Wissen und

Tradition

seine spirituelle Erfahrung an schaulich, humorvoll, struktu riert und praxisbezogen in sei nen Yogaseminaren weiterzu geben. Durch seine Vorträge und seine persönliche Aus strahlung schenkt er dir viel Inspiration und ein tiefes Ver ständnis des yoga und des spiri tuellen Weges.

Sukadev Bretz ist erster Vorsitzender des Berufsverbandes der YOGA VrovA Lehrer/innen (BYV), Buchautor (bzw. lntiator) von

„Die Yogaweisheit des Patanjali für Menschen von heute", ,,Das Yoga Vidya Asana-Buch", ,,Die Kundalini-Energie erwecken",

,,Karma und Reinkarnation", ,,Yoga Geschichten", ,, Der Königs weg zur Gelassenheit", ,,Die Bhagavad-Gita für Menschen von heute", ,,Das große Yoga Vidya Hatha Yoga Buch" etc. sowie Sprecher und Anleiter auf vielen CDs und DVDs.

-

YOGA VIDYA

Heute ist YOGA VroYA Europas größtes Institut für Yogalehrer/ innen. Im September 1993 begann die erste 2-Jahres Ausbildung für Yogalehrer/innen. Im Dezember fand das erste ku0qalinT-yoga-lntensivseminar statt. Seit 1994 bietet YoGA V1ovA zusätzlich auch Yogawochen und -wochenendseminare sowie Yogaferien in angemieteten Seminarhäusern an. 1995 wurde der YOGA VrovA VERLAG gegründet und die ersten eigenen Yogabücher, -videos und -kassetten (heute in Form von DVDs und CDs) wurden herausgegeben. Heute verwaltet der Verlag über 100 Titel.

1995 wurden die bei.den Vereine YoGA VrovA e. V. und Berufsver band der YoGA VrovA Lehrer/innen e. V. (BYV) gegründet. Gleichzeitig fand YOGA VrovAs erste vierwöchige Yogalehrer intensivausbildung nach dem bewährten Konzept von Swami Vishnu-devananda statt, das 5ukadev Bretz bereits seit vielen Jahren unterrichtet und weiterentwickelt hatte.

Um den an yoga interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, yoga abseits vom Alltag kennenzulernen und zu erle ben, wurde 1997 ein eigenes YOGA V1ovA-Seminarhaus im Westerwald eröffnet. 2003 übernahm YOGA VrovA e. V. die ehe malige und großzügige Kurklinik „Silvaticum" am Teutoburger Wald, Bad Meinberg. Seit Ende 2008 gibt es in Horumersiel an der Nordsee ein YoGA VrovA-Seminarhaus. Das vierte und jüngs te YOGA V1ovA-Seminarhaus wurde 2013 in Maria Rain, Allgäu eröffnet.

Der Abschluss der YOGA VrovA-Lehrer/innenausbildung berech tigt zur Mitgliedschaft im Berufsverband der YOGA VrDYA Lehrer/innen e. V. (BYV). Die Mitgliedschaft ermöglicht einen Austausch unter Gleichgesinnten, fachkundige Beratung und Unterstützung, Ermäßigung auf Kongresse und auf den Bezug von CDs und Büchern vom YOGA VrDYA VERLAG. Vor allem aber bietet sie die Möglichkeit, Unterstützung auf dem geistigen Weg und Rat bei der eigenen Unterrichtspraxis zu bekommen.

11

Einleitung

-

-

Auszüge aus Werken von Swami Sivananda

-

Eine psychologische Studie

(Aus „Sadhana")

Wer ernsthaft mit dem spirituellen Weg beginnt und systema tisch sädhana (spirituelle Übung) praktiziert, sieht sich mit bestimmten Schwierigkeiten und enttäuschenden Erfahrungen konfrontiert, die zunächst den Anfänger entmutigen können. Diese Probleme und Hindernisse sind für die meisten Suchenden gleich. Es ist daher wichtig, sie zu kennen und die richtigen Methoden zu ihrer Überwindung zu lernen.

Das erste Hindernis ist vorprogrammiert, wenn der sädhaka (Aspirant/in) sein spirituelles Leben mit bestimmten eigenen Vorstellungen von sädhana, Selbstverwirklichung, guru und Ähnlichem beginnt. Diese Vorstellungen können sich in tiefe Vorurteile verfestigen. Tatsächlich ist jedoch das spirituelle Leben ganz anders, als die individuelle Einbildung es glaubt. Viele Dinge sind verschieden von dem, was man vorher gedacht hatte. Manchmal sieht die spirituelle Wirklichkeit nicht nur anders, sondern sogar gegensätzlich zu den eigenen Vor stellungen aus. Die Vorurteile bekommen einen rüden Schock. Was passiert? Nur allzu oft ist der Neuling auf dem spirituellen Weg nicht in der Lage, sich mit diesen unerwarteten Augen öffnern abzufinden und geht wieder zurück zu seinem frühe ren gewohnheitsmäßigen, rein sinnlichen Leben. Das wäre der größte Fehler. Der/die Aspirant/in hält ein strahlendes Juwel in seinen/ihren Händen und wirft es wieder weg. Eine unschätz bare Gelegenheit wird verschenkt. Der Geist geht wieder zurück zu seinen alten Gewohnheiten. Der/die Suchende will seine/ihre eigenen Vorstellungen und Vorurteile nicht aufge ben. Zum Beispiel hat er/sie bestimmte Vorstellungen davon, was sädhana ist. Er/sie erwartet, dass sein(e)/ihr(e) Lehrer/in ihm/ihr nur solche Übungen zu tun gibt, die ihm/ihr passen. Andernfalls ist er/sie enttäuscht. Dann denkt er/sie, dass sein(e)/ihr(e) Lehrer/in sich auf eine bestimmte Weise verhal ten soll. Schließlich hat der/die Aspirant/in eine genaue Vorstellung seiner/ihrer spirituellen Entwicklungsstufe und der Geschwindigkeit und Art seines/ihres spirituellen Fortschritts. Tatsächlich aber kennt nur Gott deine genaue spirituelle Entwicklung. Dennoch tendieren viele dazu, an ihrer eigenen Vorstellung festzuhalten. Wenn Ereignisse später zeigen, dass man unrecht hatte, verliert man oft den Enthusiasmus und die Begeisterung. Enttäuschungen und Desillusionierungen am Anfang des spirituellen Lebens können ein großes Handikap sein. Verliere nicht den Mut. [...] Sädhana sollte auf Enthusiasmus und Freude gegründet sein.

Beginne das Leben eines sädhaka (Aspirant/in) mit geistiger Offenheit. Sei frei von Vorurteilen und Vorstellungen, die von deinem Ego erzeugt wurden. Nähere dich allen spirituellen Dingen mit einer ernsthaften, offenen, empfangsbereiten Einstellung, gepaart mit dem Wunsch zu lernen. Sei bereit, deine geistige Einstellung dem anzupassen, was du lernst, anstatt zu wünschen, dass sich alles deiner geistigen Vor stellung anpasst. Den Lieblingsvorstellungen zu entsagen, ist

12

Auszüge aus Werken von Swami Sivananda

sehr notwendig, wenn du auf dem spirituellen Weg beständig und harmonisch fortschreiten willst[...].

Ein weiteres Hindernis mit dem es fast jeder Anfänger zu tun bekommt, hängt mit den Vorstellungen von Verpflichtungen zusammen. Oft ist es so, dass vor dem Anfang des spirituellen sädhana Vorstellungen von Pflicht etc. unbekannt sind. Deine Eltern mögen dich um Gefallen bitten, aber du wirst dich taub stellen. [...) Aber wenn du mit sädhana beginnst, siehst du plötzlich alle möglichen neuen Pflichten gegenüber Familie, Freunden etc., die deinem sädhana im Wege stehen. Du bist überzeugt, dass du kein sädhana machen kannst, da du alle möglichen Pflichten hast, an die du vorher noch nicht einmal gedacht hast[...]. Außerdem werden deine Freunde versuchen, dich von yoga und Meditation abzuhalten oder dir sagen, es nicht zu übertreiben. [...) All dies sind typische Täuschungen des Geistes. Der Geist ist mäyä (Illusion). Der niedere Geist ver sucht, dich davon abzuhalten, die Wahrheit zu erfahren. Der Geist versucht, die Wahrheit zu verschleiern. Sei daher sehr wachsam und begegne den Bewegungen des Geistes systema tisch. [...] Sei dir bewusst: Zu verschiedenen Zeiten hast du ver schiedene Pflichten und Aufgaben. Aber sädhana für die Selbstverwirklichung ist deine wichtigste und dringendste Pflicht bis zur letzten Minute deines Lebens. Du kannst es dir nicht erlauben, dein sädhana zu verschieben. Lass diesen Gedanken tief in dich eindringen. Werde nicht schwach. Mache regelmäßiges und systematisches sädhana. [...] Denke stets über das Ziel des Lebens nach [...]. Beginne den spirituellen Weg und gehe unerschrocken voran. Gehe entschlossen und enthusiastisch voran. Halte dir das zu erreichende Ideal vor Augen. Du wirst das Ziel noch in diesem Leben erreichen.

Wenn du regelmäßig sädhana praktiziert, wirst du irgendwann auch auf Schwierigkeiten und Widerstände stoßen. Du wirst dann denken, dass diese Probleme von deinem sädhana verur sacht wurden und dass es dir vorher besser ging. Sei nicht trau rig. Es gibt einen Grund dafür. Sädhana heißt, bestimmte Restriktionen und Disziplin auf sich zu nehmen. Bis jetzt bist du vielleicht stets dem Ruf der Sinne gefolgt. Du bist daher nie mals mit ihrer Opposition in Berührung gekommen. Jetzt bist du auf einem Weg, der zunächst innere und äußere Disziplin bedeutet und auf dem du auf viele Widerstände stößt. Das heißt, dass du in Konflikt mit deinen unbeherrschten, eigenwil ligen Sinnen kommst. Wenn du so mit deinen ungeschulten Sinnen in Konflikt gerätst, beginnst du, ihre Kraft zu fühlen, während sie vorher scheinbar ruhig erschienen. Wenn du mit dem Fahrrad einen Hügel hinunterfährst, erscheint alles sehr angenehm und wunderbar. Wenn du dann aber den Hügel wie der hochfährst, siehst du, wie schwierig das ist. Waden und Oberschenkel scheinen unter der Anstrengung zu zerbrechen. Das passiert, wenn du ernsthaft mit sädhana beginnst. Sädhana heißt, bergauf zu fahren.

Es heißt, regelmäßig stromauf gegen die uralten Gewohnhei ten zu schwimmen. Es heißt, die ursprüngliche Höhe wiederzu gewinnen, von der du bisher unkontrolliert nach unten gefah ren bist. Und am Anfang ist der/die Suchende diese Anstren gung, diesen Kampf nicht gewohnt. [...] Dies ist alles ganz natürlich. Sei nicht verwirrt. Sei tapfer. Diese ursprünglichen

Einleitung

Schwierigkeiten werden bald verschwinden. Du wirst mit jedem Tag neue Stärke entwickeln. Denk nur mal nach, wie viele Probleme, Risiken und Anstrengungen du normalerweise in gewöhnlichen weltlichen Sachen auf dich nimmst, wie z. B. für kleine Geldgewinne, Geschäfte, Examen und Gerichts angelegenheiten. Dann wirst du bereit sein, die anfänglichen Probleme und Schwierigkeiten zu akzeptieren. Denke an den unendlichen, kostbaren und unvergänglichen atmischen Schatz, den du erreichen wirst. Auf dem spirituellen Weg bringt schon eine kleine Anstrengung und ein kleiner Schmerz unend lichen Gewinn. Erfolg ist sicher für den, der ein kleines Opfer bringt. Bis jetzt hat der/die Aspirant/in sich in einem kleinen Kreislauf bewegt, in dem er/sie Zeit und Energie aufgewendet hat, um modische Kleidung, gutes Essen und glitzerndes Metall zu bekommen. Er/sie hat einen Teil des Vergänglichen geop fert, um einen anderen Teil des Vergänglichen zu bekommen. Wenn der sädhaka jetzt den geraden, glorreichen spirituellen Weg einschlägt, wird er/sie ein paar vergängliche Dinge opfern, um das zu erreichen, das EWIG und UNVERGÄNGLICH ist.

Betritt jetzt den sädhana-märga (spirituellen Weg) mit einem offenen Geist ohne Vorurteile. Sei dir des höchsten Ziels des Lebens, nämlich sädhana zu praktizieren, bewusst. Trage ruhig und heiter alle anfänglichen Prüfungen, Versuchungen und Probleme. Du wirst das ewige Leben, unvergängliches Strahlen, Frieden und Wonne ernten!

-

Das Yogaleben

(Aus „Bliss Divine")

In Gott leben und mit Gott verbunden zu sein, ist yoga. Leben in Gott bringt ewige Wonne. Yoga zeigt den Weg. Yoga vereint dich mit Gott. Yoga macht dich unsterblich. Yoga ist erfülltes Leben. Es ist eine Methode, die alle Seiten der menschlichen Persönlichkeit mit einschließt. Yoga ist ein System der integra len Erziehung, nicht nur Erziehung des Körpers und des Geistes oder Verstandes, sondern auch der Seele im Inneren.

Yoga zeigt die wunderbare Methode, sich von Schlechtigkeit zur Güte zu erheben und von der Güte zur Göttlichkeit und dann zum ewigen göttlichen Glanz. Yoga ist die Kunst des rech ten Lebens. Der yag'i, der die Kunst des rechten Lebens gelernt hat, ist glücklich, harmonisch und friedvoll. Er ist frei von Span nung. Yoga ist eine Wissenschaft, die in früheren Zeiten von Sehern in Indien ausgearbeitet wurde, und nicht nur für Indien, sondern für die ganze Menschheit. Yoga ist eine exakte Wis senschaft, ein vollkommenes, praktisches System zur Entwick lung des Menschen.

-

-

Ein Lebensstil

-

Yoga will nicht, dass man sich vom Leben abwendet. Er ver langt eine Spiritualisierung des Lebens.

Yoga ist in erster Linie ein Lebensstil, nicht etwas vom Leben Getrenntes. Yoga ist nicht das Aufgeben von Handlung, son dern ihre erfolgreiche Durchführung im richtigen Geist. Yoga ist kein Weglaufen von Haus, Beruf und Familie, sondern ein Vor gang der Entwicklung einer Einstellung Heim, Familie, Beruf und Gesellschaft gegenüber mit neuem Verständnis.

Auszüge aus Werken von Swami Sivananda

-

Yoga ist universell

Yoga ist für jeden geeignet. Yoga ist allumfassend. Yoga ist nichts Sektenhaftes. Yoga ist ein Weg zu Gott, keine Religion. Die Yogapraxis steht nicht im Widerspruch zu irgendeiner Religion oder heiligen Kirche. Sie ist einfach spirituell und uni versell. Sie widerspricht nicht dem aufrichtigen Glauben eines Menschen. Yoga ist keine Religion, sondern eine Hilfe zum Praktizieren der grundlegenden spirituellen Wahrheiten in allen Religionen. Yoga kann von einem Christen, Buddhisten, Parsen, Hindu, Mohammedaner, Sufi oder Atheisten praktiziert werden. Ein yog'i zu sein, heißt, ständig in Gott zu sein und mit den Menschen in Frieden zu leben. Yoga ist Einssein mit Gott. Yoga ist Einssein mit allen. Gott ist in jedem.

-

Yoga - ganzheitliche Spiritualität

Die Vorstellung des Anfängers, yoga bestünde nur aus Körper übungen, nur aus äsanas und prär:iäyäma, ist ein großer Irrtum. Äsanas, prär:iäyäma, bandhas, mudräs und kriyäs sind ein Teil der Yogapraxis, aber nicht der vollständige yoga. Die meisten Menschen haben jenseits des körperlichen Niveaus keinen Zugang zu yoga, denn wirklicher yoga erfordert intensi ve persönliche Disziplin verbunden mit intensivem Nach denken unter der Anleitung eines geeigneten Lehrers. Yoga verspricht über den Körper hinausgehenden spirituellen Segen. Er wird unattraktiv für einen Menschen, der nach unmittelbaren Früchten und nach weltlichem Wohlstand schreit.

-

Voraussetzungen für ein Leben im yoga

Moralische Reinheit und spirituelles Sehnen sind die ersten Schritte auf dem Yogapfad. Ein Mensch, dessen Geist ruhig ist, der den Worten des guru und den sästras (Schriften) vertraut, der beim Essen und Schlafen Mäßigung übt und intensive Sehnsucht nach Befreiung aus dem sa{TJsära-cakra (Kreislauf von Geburt und Tod) verspürt, ist ein Mensch, der sich für die Praxis von yoga eignet.

Ein/e Aspirant/in auf dem Yogapfad sollte Vertrauen haben, Energie, Frohsinn, Mut, Geduld, Ausdauer, Aufrichtigkeit und Reinheit. Sein/ihr Geist sollte nicht so schnell verzweifeln. Er/ sie sollte Leidenschaftslosigkeit besitzen, Streben, Konzentra tion, Gelassenheit, Beherrschung, Wahrhaftigkeit, Gewalt losigkeit, Nichtbegehrlichkeit usw.

Ein strenges und schlichtes Leben ist für yoga unerlässlich. Die Grundlage für yoga ist Selbstbeherrschung. Disziplin ist die Essenz von yoga, sowohl körperliche als auch geistige Disziplin. In der Yogapraxis werden die normalerweise nach außen ge henden Aktivitäten des Geistes umgekehrt. Festigkeit des Geis tes ist sehr wesentlich für eine solche Umkehr. Wenn der Geist nicht zuerst gefestigt und vollständig unter Kontrolle gebracht worden ist, ist es unmöglich, sein Drängen in die andere Rich tung zu ändern.

-

Die vier Pfade

Die vier spirituellen Hauptpfade zur Selbstverwirklichung sind

13

Einleitung

karma-yoga, bhakti-yoga, räja-yoga und JF,äna-yoga. Karma yoga ist für aktive Menschen geeignet, bhokti-yoga für fromme Menschen, räja-yoga für Menschen mit mystischer Veranla gung undjnäna-yoga für rational und philosophisch veranlagte Menschen.

Karma-yoga ist der Weg des selbstlosen Dienens. Bhakti-yoga ist der Weg der ausschließlichen Hingabe an Gott. Räja-yoga ist der Weg der Selbstbeherrschung und Jnäna-yoga der Weg der Weisheit. Karma-yoga ist die Ausbildung des Willens. Bhakti yoga ist die Ausbildung des Gefühls. Der Wille heiligt alle Handlungen, indem sie vollständig Gott hingegeben werden. Der Verstand verwirklicht die Herrlichkeit und Majestät Gottes. Das Gefühl gibt der Wonne göttlicher Ekstase Ausdruck.

Die drei ewigen Wahrheiten sind: bhakti, karma und jnäna. Gott ist Liebe, Güte und Wahrheit. Der Fromme empfindet Gott als Liebe. Der karma-yogT empfindet Gott als Güte. Der jnänT empfindet Gott als Wahrheit.

Manche Menschen halten allein die Praxis von karma-yoga für das Mittel zur Rettung. Andere sagen, die Hingabe an Gott sei der einzige Weg zur Gottverwirklichung. Manche Menschen meinen, der Pfad der Weisheit sei der einzige Weg, um letzte Glückseligkeit zu erlangen. Wieder andere sagen, dass die drei Wege in gleicher Weise zielführend sind, um Vollkommenheit und Freiheit zu bringen.

-

Der ganzheitliche yoga

Eine einseitige Entwicklung ist nicht angeraten. Der Mensch in seiner Gesamheit soll erzogen und entwickelt werden - sein Herz, sein Verstand und seine Hand. Nur dann erreicht er Voll kommenheit.

Der Mensch ist eine eigenartige komplexe Verbindung von Wollen, Fühlen und Denken. Er möchte das Gewünschte besit zen. Er hat Gefühle, also fühlt er. Er hat einen Verstand, daher denkt und überlegt er. In manchen Menschen ist vielleicht das emotionale Element vorherrschend. So wie Wollen, Fühlen und Denken nicht verschieden und getrennt sind, so schließen sich auch Arbeit, Hingabe und Wissen nicht gegenseitig aus.

Im Geist gibt es drei Mängel, nämlich mala (Unreinheit), vik�epa (Schwanken) und ävara(}a (Schleier). Die Unreinheit muss durch die Praxis von karma-yoga beseitigt werden. Das Schwanken muss durch bhakti-yoga (Verehrung und Hingabe) beseitigt werden. Der Schleier muss durch die Praxis vonjnäna yoga beseitigt werden. Nur dann ist Selbstverwirklichung mög lich. Wenn du dein Gesicht klar in einem Spiegel sehen willst, musst du den Spiegel vom Schmutz befreien, ihn ruhig halten und die Schutzhülle wegnehmen. Auch siehst du einen Schatz nur dann deutlich am Grund eines Sees, wenn das vom Wind aufgebrachte Wasser ruhig geworden ist und Trübung und Algen beseitigt sind. Dasselbe gilt für die Selbstverwirklichung. Handlung, Gefühl und Intelligenz sind die drei Pferde, die vor diesen Körperwagen gespannt sind. Sie müssen vollkommen harmonisch und im Gleichklang arbeiten. Nur dann läuft der Wagen ruhig. Die Entwicklung muss umfassend sein. Du musst den Kopf von Salikara haben, das Herz von Buddha und die Hand von Janaka.

14

Auszüge aus Werken von Swami Sivananda

Nur der yoga der Synthese bringt eine umfassende Entwick lung. Nur der yoga der Synthese entwickelt Hand, Herz und Hirn/Verstand und führt zu Vollkommenheit. Auf allen Ebenen ein harmonisches Gleichgewicht zu finden, ist das Ideal von jeglicher Religion. Das kann durch die Praxis des yoga der Synthese erreicht werden.

Das Selbst in allen Wesen zu sehen ist jnäna (Weisheit); das Selbst zu lieben ist bhakti (Frömmigkeit, Hingabe); dem Selbst zu dienen ist karmo (Handlung, Tat). Wenn der jnäna-yogT Weisheit erlangt, hat er auch Hingabe und handelt selbstlos. Karma-yoga stellt für ihn einen spontanen Ausdruck seiner spi rituellen Natur dar, und er sieht das eine Selbst in jedem. Wenn der Gläubige Vollkommenheit durch Hingabe erreicht, besitzt er Weisheit und Aktivität. Auch für ihn ist karma-yoga der spontane Ausdruck seiner göttlichen Natur, da er den einen Gott überall sieht. Der karma-yogT erlangt Weisheit und Hin gabe, wenn sein Handeln völlig selbstlos ist. Die drei Pfade sind in der Tat ein einziger, auf dem die drei verschiedenen Tempe ramente jeweils das eine oder das andere seiner untrennbaren Elemente hervorheben. Yoga gibt die Methode, durch die man das Selbst sehen, lieben und ihm dienen kann.

-

-

Der Nutzen der Yogapraxis

Das Leben ist heute voll Stress und Mühe, Spannung und ner vöser Reizbarkeit, Leidenschaft und Eile. Würde der Mensch einige der elementaren Prinzipien des yoga in die Praxis umset zen, wäre er sehr viel besser gerüstet, mit dieser komplexen Existenz fertigzuwerden.

Yoga bringt Vollkommenheit, Frieden und dauerhaftes Glück. Durch die Yogapraxis kannst du jederzeit Ruhe des Geistes fin den. Du kannst ruhig schlafen. Du kannst mehr Energie, Kraft und Vitalität haben, lange leben und sehr gesund sein. Du kannst in kurzer Zeit viel leisten. Du kannst in jedem Lebens bereich erfolgreich sein. Yoga gibt dir neue Kraft, Vertrauen und Selbstbewusstsein. Körper und Geist werden deinem Be fehl gehorchen.

Yoga bringt Kontrolle über die Emotionen. Die Konzentrations fähigkeit bei der Arbeit wird gesteigert. Die Yogadisziplin schenkt Ausgeglichenheit und Ruhe und gestaltet auf wunder bare Weise dein Leben neu. Die yogische Lebensweise vertieft das Verstehen des Menschen und lässt ihn Gott und seine Beziehung zu Ihm erkennen.

Yoga führt von l_!nwissenheit zu Weisheit, von Schwäche zu Stärke, von Uneinigkeit zu Harmonie, von Hass zu Liebe, von Bedürftigkeit zu Fülle, von Begrenzung zu Grenzenlosigkeit, von Verschiedenheit zu Einheit und von Unvollkommenheit zu Vollkommenheit. Yoga gibt dem Traurigen und Verlorenen Hoffnung, dem Schwachen Kraft, dem Kranken Gesundheit und dem Unwissenden Weisheit. Durch die Yogadisziplin wirken Geist, Körper und Seele harmonisch zusammen. Auf einen Menschen, der yoga übt, stürzen eine neue Sicht, eine neue Gesundheit, ein neues Bewusstsein und eine neue Philosophie ein und verändern deutlich sein Leben.

Machthunger, materielle Habgier, sinnliche Erregung, Selbst sucht, Lust auf Reichtum und niedrige Wünsche haben den

Einleitung

Menschen vom wirklichen Leben im Geist zu einem materialis tischen Leben hin weggezogen. Er kann seine verlorene göttli che Herrlichkeit wiedererlangen, wenn er mit richtigem Ernst die Yogaprinzipien übt. Yoga verändert die tierische Natur zu einer göttlichen Natur und erhebt den Menschen zum Gipfel

-

göttlicher Herrlichkeit und göttlichen Glanzes.

-

Spirituelles Wachstum erfolgt allmählich

Es liegt in der Kraft eines jeden Menschen, Erfolg im yoga zu haben. Es verlangt ernsthafte und aufrichtige Hingabe und dauernden und beständigen abhyäsa (Übung).

Spirituelles Wachstum erfolgt allmählich. Es ist eine progressi ve Entwicklung. Man darf nicht in fieberhafter Eile versuchen, große yogische Heldentaten zu vollführen, oder in zwei bis drei Monaten erwarten, nirvikalpa-samädhi (Erfahrung der absolu ten Einheit) zu erlangen. Die Sinne müssen zuerst vollständig bezwungen, göttliche Tugenden gepflegt und schlechte Eigen schaften beseitigt werden. Der Geist muss vollständig beherrscht werden. Das ist eine ungeheuer große Aufgabe. Es ist eine sehr schwierige Arbeit. Man muss strenges tapas und Meditation üben und geduldig auf die Ergebnisse warten. Man muss die Leiter des yogo Schritt für Schritt erklimmen. Man muss am spirituellen Weg Stufe für Stufe weitergehen.

-

Ein Hinweis zur Vorsicht

-

Wenn ein yogT nicht vorsichtig und nicht fest verwurzelt ist in den vorbereitenden Praktiken von yama und niyamo, wird er, ohne es zu merken, durch Versuchungen von seinem Ideal weggespült. Er benutzt seine Kräfte für selbstsüchtige Dinge und erleidet einen starken Rückschlag. Sein Verstand wird blind, verdorben und vergiftet. Sein Verstehen umwölkt sich. Er ist kein göttlicher yogT mehr. Er wird ein Schwarzmagier oder ein yogischer Scharlatan. Er ist das schwarze Schaf in der Herde der yogTs. Er ist eine Bedrohung für die Gesellschaft überhaupt.

V iele Menschen fühlen sich von prä,:,äyäma und anderen Yogaübungen angezogen, denn durch yoga kann man Wunder heilen, Telepathie, Gedankenübertragung und andere großarti ge siddhis (übernatürliche Kräfte) erlangen. Wenn sie Erfolg haben, sollten sie nicht einfach dabei stehenbleiben. Das Ziel des Lebens sind nicht.Heilungen und siddhis. Sie müssen ihre Energie dazu verwenden, das Höchste zu erreichen.

Yoga ist nicht dazu da, siddhis zu erlangen. Wenn ein Yoga schüler hierzu die Versuchung verspürt, wird sein weiterer Fortschritt ernsthaft verzögert. Er kann so dauerhaft vom Weg abkommen. Ein yogi, der darauf konzentriert ist, höchsten samädhi zu erreichen, muss siddhis zurückweisen, wo auch immer sie auftauchen. Siddhis sind Einladungen von devatäs. Nur wenn man diese siddhis zurückweisen kann, kann man Erfolg im yoga erlangen.

Beende dein sädhana nicht, wenn du kleine Visionen und Erfahrungen von Freude hast. Übe weiter, bis du Vollkommen heit erlangst. Höre mit der Praxis nicht auf und gehe achtlos in der Welt herum. Es gibt viele Menschen, die zu früh meinten, am Ziel zu sein. Ein kleiner Einblick ist noch nicht die höchste Verwirklichung.

Auszüge aus Werken von Swami Sivananda

-

-

-

Leben

-

-

(Aus „Bliss Divine")

Leben ist der Ausdruck Gottes. Leben ist Freude. Leben ist das überfließen der Wonne des Geistes.

Leben ist ein stetiger Fluss. Leben schwingt in jedem Atom. Leben ist in allem. So etwas wie unbelebte Materie gibt es nicht. In einem Stück Stein ist Leben. Die Materie schwingt vor Leben.

Leben ist eine Reise im unendlichen Ozean der Zeit, wo sich die Szenerie unaufhörlich verändert. Das Leben ist eine Reise von der Unreinheit zur Reinheit, vom Hass zur kosmischen Liebe, vom Tod zur Unsterblichkeit, von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit, von der Sklaverei zur Freiheit, von der Vielfalt zur Einheit, von der Unwissenheit zur ewigen Weisheit, vom Schmerz zur ewigen Wonne und von der Schwäche zur unend lichen Kraft. Leben ist eine großartige Gelegenheit, die Gott Seinen Kindern gibt, damit sie sich zu Ihm hin entwickeln.

Leben ist Dienen und Opfer. Leben ist Liebe. Leben ist Beziehung. Leben ist Poesie, nicht Prosa. Leben ist Kunst und Phantasie, nicht Wissenschaft. Leben ist Verehrung.

Wir sind hier als vorüberziehende Pilger. Unser Ziel ist Gott. Wir suchen nach der verlorenen Erbschaft, dem vergessenen Erbe. Das große zentrale Ziel des Lebens ist das Erreichen einer bewussten Verwirklichung unseres Einsseins mit Gott. Leben hat keine Bedeutung als getrenntes Leben. Es hat nur Bedeutung, wenn es voll oder das Ganze wird, wenn die indivi duelle Seele die höchste Seele erreicht.

-

Das Ziel des Lebens

Das wahre Ziel des Lebens ist die Rückkehr zu der Quelle, aus der wir kamen. So wie die Flüsse unaufhörlich fließen, bis sie den Ozean erreichen, die eigentliche Quelle, aus der sie ihr Wasser nehmen, und so wie Feuer züngelt und wild brennt, bis es in seinem Ursprung aufgeht, so sind auch wir hier ruhelos, bis wir Gottes Gnade erlangen und eins mit Ihm werden.

Der einzige Lebenszweck ist das Erreichen von Selbstver wirklichung, absoluter Freiheit. Das Ziel des menschlichen Lebens ist es, die Göttlichkeit zu entfalten und zu manifestie ren, die in Ewigkeit in Ihm existiert. Der Sinn des Lebens ist es, die Vorstellung der getrennten Persönlichkeit zu verlieren und

15

Einleitung

sich in Gott aufzulösen. Die Erlangung des unendlichen Lebens ist der erhabene Sinn des begrenzten Lebens.

-

Leben in der Materie und Leben im Geist

Leben im Geist ist das einzige wahre, ewige Leben. Das moder ne Leben der Hast und Eile, mit Angst, Unsicherheit, Krankheit und Konflikt ist nicht das wahre Leben. Ein Leben im materiel len Luxus, Wohlstand und Stärke ist nicht das Ziel des Lebens. So ein Leben bringt keinen Frieden des Geistes und keine Gelassenheit der Seele.

Ein Leben in den Sinnen ist nicht lebenswert. Sinnesfreude ist wie Honig, der mit starkem Gift vermischt ist. Ein Gramm Sinnesfreude ist vermischt mit fünfzehn Gramm Schmerz. Sinnesfreude ist mit Gebrechen, Sünden, Schmerzen, Verhaftungen, schlechten Gewohnheiten und Ruhelosigkeit des Geistes verbunden. Das Schwelgen in Sinnesfreuden zer stört die Hingabe an Gott und schwächt die Fähigkeit des Geistes, nach dem Wahren zu suchen. Sinnlichkeit zerstört Leben, Glanz, Stärke, Vitalität, Gedächtnis, Wohlstand, Ruf, Heiligkeit und Hingabe an das Höchste. Sie zieht den Menschen hinunter in die Abgründe der Hölle.

Das weltliche Leben ist voller Sorge, Schmerz und Bindung. Es ist voller Schäden, Schwächen und Einschränkungen. Es ist voll Hass, Eifersucht, Selbstsucht, Verrat, Sorgen, Kummer, Ängsten, Krankheiten und Tod, Gemeinheit, Schurkerei, Betrug, Falschheit, Halsabschneiderei, Wettbewerb, Unreinheiten und Dunkelheit, Kämpfen, Hader, Streit und Krieg, Enttäuschung, Verzweiflung und Niedergeschlagenheit, Grausamkeit, Aus nutzung, Entfremdung, Aufregung und Ruhelosigkeit. Alle Dinge haben einen dünnen Überzug illusorischer Freude. Es ist wie ein dünner galvanischer Belag. In Wirklichkeit ist das Leben hier nur Glitzer und Schatten. Unter dem Zuckerguss ist bittere Medizin. Unter der Goldschicht ist nur Blech. Unter den soge nannten Freuden ist Schmerz, Elend und Leid.

Das Leben hier ist mit Ängsten, Verhaftungen und Wider wärtigkeiten erfüllt.

Das weltliche Leben ist völlig irreal. Es ist Illusion und Vergäng lichkeit. Es ist oberflächlich und wertlos. Sein Ende ist nur Staub. Es gibt nichts außer Reden, Tratschen, Essen und Schlafen. Alles ist Illusion. Alles ist Schmerz. Alles ist vergäng lich. Alles ist flüchtig. Die weltliche Erfahrung allein hat keinen Wert und keine Wahrheit. Nur Gott ist wirklich.

Noch so viele Nullen haben keinen Wert, wenn nicht die Zahl 1 davorsteht. Selbst wenn du die Reichtümer der ganzen Welt besitzt, ist das nichts, wenn du kein spirituelles Leben führst, wenn du keinen geistigen Reichtum und keine Selbstverwirk lichung hast. Du musst in der Seele leben. Du musst dem Leben hier den ätman hinzufügen. Deshalb sagt Jesus: ,,Trachtet am

ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen!" IM•.•331

Leben im Ewigen ist Leben im Überfluss. Es ist reiches, inneres, geistiges Leben. Dieses Leben ist frei von Sorge und Schmerz. Es ist erfüllt, vollkommen und unabhängig. Es ist voll Weisheit und ewiger Wonne. Es ist alldurchdringend und ohne Ver änderung.

16

Auszüge aus Werken von Swami Sivananda

Beginne das seelische Leben. Du wirst gereinigt und befreit werden. Das Schönste im Leben ist, wenn man das, was einem am wichtigsten ist, auf dem Altar der Wahrheit opfert. Leben heißt, nach der Wahrheit zu streben und alle Hindernisse mutig zu überwinden. Die größte Freude des Lebens ist Hingabe an Gott und Meditation über Gott im eigenen Herzen. Das spiritu elle Leben gibt dem menschlichen Leben eine Bedeutung und verleiht ihm Glanz.

-

-

Der Lebenskampf

Leben heißt kämpfen für das Ideal. Leben ist der Kampf für Fülle und Vollkommenheit. Leben ist der Kampf um die Erlan gung höchster Unabhängigkeit. Leben ist Kampf und Wider stand. Leben ist eine Reihe von Siegen. Der Mensch entwickelt sich, wächst, entfaltet sich und macht im Kampf verschiedene Erfahrungen. Das Leben und die Gesellschaft können ohne Kampf und Streit nicht existieren. Wenn du weiterbestehen willst, musst du unbedingt kämpfen. Du wirst in dem Moment aufhören zu existieren, in dem du aufhörst zu kämpfen.

Kämpfe tapfer mit den inneren Feinden auf dem Schlachtfeld deines Herzens. Schon ein kleiner Sieg im inneren Kampf mit deinem Geist und deinen Sinnen wird deine Willenskraft stär ken und dir mehr Sicherheit und Mut geben. Je härter der Kampf ist, desto glorreicher der Triumph. Selbstverwirklichung verlangt einen sehr harten Kampf.

Lebe für Gott. Stelle dich mutig allen Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten dieses unbedeutenden Erdenlebens. Sei stark. Kämpfe mutig für den großen Gewinn. Einen Berg zu besteigen, einen Kanal zu überqueren, eine Stadt zu bombar dieren oder eine Befestigungsanlage in die Luft zu sprengen - das sind nicht die wahren Akte von Heldentum und wirklichem Mut. Deinen Geist und deine Sinne zu beherrschen, Zorn, Leidenschaft und Egoismus zu besiegen durch die Erlangung von Selbstbeherrschung - das ist das wahre Heldentum des Menschen. Wie lange wirst du ein Sklave von Leidenschaft und Sinnen sein? Mache dein wahres göttliches Selbst und deine Herrschaft über deine niedere Natur und das niedere Selbst geltend. Das ist deine wichtigste Pflicht.

-

Das Leben ist eine Schule

Das heißt aber nicht, dass das Leben auf der physischen Ebene der Materie ignoriert werden darf. Materie ist ein Ausdruck Gottes zu Seiner IT/ä (Spiel). Materie und Geist sind untrennbar wie Hitze und Feuer, Kälte und Eis, Blume und Duft. Brahman und mäyä sind untrennbar und eins. Ein Leben auf der physi schen Ebene ist ganz sicher eine Vorbereitung für das ewige Leben in brahman. Das Leben ist eine große Schule, wo man viele nützliche Lektionen erlernt und Charakter und göttliche Tugenden entwickelt. Das Leben ist eine Schule, in der jede Sorge, jeder Schmerz und jeder Kummer eine wertvolle Lektion bringt. Das Leben auf der Erde ist ein Mittel zur Erreichung der Vollkommenheit.

Die Welt ist dein bester Lehrer. Diese Welt ist dein bester guru. In allem ist eine Lektion. Es liegt eine Lehre in jeder Erfahrung. Diese Welt ist der beste Ausbildungsort, um verschiedene Tu genden zu entwickeln, wie Barmherzigkeit, Nachgiebigkeit,

Einleitung

Toleranz, universelle Liebe, Großzügigkeit, Edelmut, Mut, Groß herzigkeit, Geduld, Willensstärke usw. Die Welt ist ein Ort, um mit der diabolischen Natur zu kämpfen und um von innen her Göttlichkeit auszudrücken. Die zentrale Lehre der „Bhagavad gTtä" und des „Yoga-väsi�tha" ist, dass man das Selbst verwirk lichen muss, während man in der Welt bleibt. Sei in der Welt, aber sei außerhalb der Welt. Sei wie das Wasser auf dem Lotosblatt: Es lässt sich zwar auf dem Blatt in Form eines Trop fens nieder, kann aber jederzeit vollständig wieder abtropfen. Gib die niedere asurische Natur auf, die aus Selbstsucht, Lust, Zorn, Habsucht, Hass und Eifersucht besteht. Mache die göttli che Natur geltend. Lebe ein Leben der geistigen Entsagung und der Selbstaufopferung.

-

Sichere Wege zum Erfolg im Leben und zur Gottverwirklichung

Lebe einfach und anspruchslos. Lebe nicht, um zu essen, sondern iss, um zu leben. Sei nicht neidisch. Tratsche nicht. Sage nichts Falsches. Betrüge nicht. Sei nicht boshaft. Dann wirst du immer froh, glücklich und friedvoll sein.

Rechtschaffenheit ist die Lebensregel. Lebe tugendhaft. Halte dich streng an dharma (die Regeln, das Gesetz). Das menschli che Leben ist nicht menschlich ohne Tugenden.

Das Salz des Lebens ist selbstloses Dienen. Das Brot des Lebens ist universelle Liebe. Das Leben wird nicht voll gelebt, und es ist nicht vollständig verwirklicht, wenn du nicht der ganzen Menschheit dienst und sie liebst. Lebe, um anderen zu helfen. Die göttliche Kraft wird als lebensspendende Kraft durch dich fließen. Lies die Lebensgeschichten von Heiligen und schöpfe Inspiration aus ihnen. Entwickle ein weiches Herz, eine offene Hand, eine sanfte Rede, das Leben des Dienstes, universelle Sicht und eine unparteiische Haltung. Dein Leben wird in der Tat gesegnet sein.

Diene, liebe, gib, reinige dich, meditiere und verwirkliche. Deine Reise wird dich in einen neuen Bereich unendlicher Wonne bringen. Du wirst strahlende Schätze entdecken. Du wirst Gott neu entdecken. Du wirst stark sein, du wirst gesund sein, du wirst frei sein, du wirst schön sein, du wirst glücklich sein, du wirst friedvoll sein. Du wirst alle Menschen, denen du begegnest, inspirieren und segnen.

Mache das Leben zu einer dauernden Freude. Schöpfe Freude aus satya {Wahrhaftigkeit). Schöpfe Freude aus tapas {Einfach heit, Askese, Disziplin). Schöpfe Freude aus dayä (Mitgefühl). Schöpfe Freude aus däna (Geben).

Lebe einfach. Lebe regelmäßig. Lebe hart. Sieh jeden Tag, als wäre er der letzte, und nutze jede Sekunde in Gebet, Medita tion und Dienst. Lass dein Leben ein ständiges Opfer an Gott sein. Lebe in der Gegenwart. Vergiss die Vergangenheit. Gib Hoffnungen für die Zukunft auf.

Verstehe die Bedeutung des Lebens richtig und dann beginne die Suche. Das Leben ist dein größtes Geschenk. Nutze jede Sekunde gewinnbringend. Der Erfolg ist meist jenen beschie den, die etwas wagen und handeln. Selten kommt er zu den Schüchternen.

Auszüge aus Werken von Swami Sivananda

-

-

Einheit des Lebens

Sieh das Leben als Ganzes. Sieh das Leben umfassend. Alles Leben ist eins. Alles Leben kommt aus brahman, dem Absoluten, der einzigen und alleinigen Realität. Gott atmet in allem Leben. Alles ist eins. Die Welt ist ein einziges Heim. Jeder gehört zur Familie der Menschen. Die ganze Schöpfung ist ein organisches Ganzes. Der Mensch macht sich unglücklich, wenn er sich von den anderen trennt. Trennung ist Tod. Einheit ist universelles Leben. Pflege kosmische Liebe. Schließe alle ein. Umfange alle. Erkenne den Wert der anderen. Zerstöre alle Barrieren, die Menschen von Menschen trennen. Erkenne das nichtduale Prinzip, die unsterbliche Essenz in allen Geschöp fen. Schütze die Tiere. Alles Leben sei dir heilig. Dann wird diese Welt ein Paradies der Schönheit sein, ein Himmel des Friedens und der Stille.

Lächle mit den Blumen und dem grünen Gras. Spiele mit den Schmetterlingen, den Vögeln und den Rehen. Gib die Hand den Büschen, den Farnen und den Zweigen der Bäume. Sprich mit dem Regenbogen, dem Wind, den Sternen und der Sonne. Plaudere mit den plätschernden Bächen und den Wellen des Meeres. Unterhalte dich mit dem Spazierstock. Schließe Freundschaft mit allen Nachbarn, Hunden, Katzen, Kühen, Menschen, Bäumen, Blumen usw. Dann wird dein Leben weit, vollkommen, reich und erfüllt sein. Du wirst eins sein, die Einheit des Lebens erfahren. Das kann mit Worten kaum beschrieben werden. Du musst es selbst spüren.

17

- - ----.

l

!

l

;

2. Jnäna-yoga

-

-

Einführung in die vedänta- Philosophie

Jfiäna-yoga ist der Weg der Erkenntnis. Jfiäno-yoga stellt die ewigen Fragen: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es eine Gerechtigkeit in dieser Welt? Was ist Glück? Was ist wirklich? Jfiäna-yoga ist allerdings nicht einfach intellektuelles Philosophieren. Er voll zieht sich in vier Stufen:

-

sravof.)a (Hören > Lesen)

-

manana (Nachdenken)

-

nididhyäsana (Meditieren)

-

anubhava (Erfahren, Verwirklichen)

Der erste Schritt ist das Hören der Weisheit, vorzugsweise aus dem Mund eines Selbstverwirklichten. Heutzutage sind Bücher leicht erhältlich, man kann also auch Bücher zuhilfe nehmen. Der zweite Schritt ist eigenes Nachdenken darüber und even tuelles Diskutieren. Die meisten jfiäno-yogo-Schriften sind als Zwiegespräch zwischen Meister und zweifelndem Schüler ge schrieben.

Der dritte Schritt ist die Meditation, die über das Intellektuelle hinausgeht und den Zugang zum intuitiven Begreifen öffnet. Eine Umsetzung in die Praxis des täglichen Lebens ist auf dieser Stufe parallel zur Meditation notwendig.

Der vierte Schritt ist die Verwirklichung. Hier werden alle Ant worten voll beantwortet und der jfiäna-yogi' erkennt die Wahr heit, oder besser, er verschmilzt mit der Wahrheit.

-

-

-

Philosophie

Vedänta wörtlich übersetzt heißt „das Ende des veda/Wissens". Vedänta ist die Philosophie hinter dem ganzheitlichen yoga in der Sivananda/YoGA V1DYA-Tradition, insbesondere hinter dem jfiäna-yoga. Vedänta bezieht sich auf die 108 upanisads, welche den letzten Teil der veda ausmachen.

-

Brahman und mäyä

-

-

-

-

-

-

-

Brahmon ist die unendliche, ewige, höchste Wirklichkeit der vedänto-Philosophie. Es ist jenseits aller Eigenschaften oder Merkmale, jenseits von Subjekt und Objekt, die Quelle von sat, cit und änanda (Sein, Weisheit und Glückseligkeit). Brahmon ist die Leinwand, auf die mäyä (das kosmische Drama, die Schöp fung) projiziert wird. Brahmon erhält das Drama aufrecht, aber bleibt von ihm unberührt.

Brahman kann nicht definiert oder durch einen verstandesmä ßigen Prozess erfasst werden, denn definieren heißt begren zen, und da es das Absolute ist, was wäre da, um es zu begren zen?

Der große nondualistische Philosoph Ädi Sarikaräcärya fasste die vedänto-Philosophie in drei kurzen Merksätzen zusammen:

brahma satyarr, Jagan mithyä

JIVO brahmaiva näparab

,,Das höchste Selbst (brohmon) ist wirklich, das Universum Uogot) ist unwirklich, die individuelle Seele UJva) ist nichts anderes als das höchste Selbst (brohmon)."

Eine lyrische und einprägsame Übersetzung ist: In drei Sätzen sei es verkündet,

was man in tausend Büchern findet:

Brahmon ist wirklich. Die Welt ist Schein.

Das Selbst ist nichts als brahman allein.

- Friedrich Rückert (1788-1866), Sprachgenie und Dichter

Und mit seiner meisterlichen Darlegung „Nur das ist wirklich, was sich weder verändert, noch aufhört zu sein" zeigt Sarikara klar die völlige Unwirklichkeit des Universums und aller Dinge in ihm.

Mäyä ist die universelle Kraft der Illusion, welche das Unwirk liche wirklich und das Wirkliche unwirklich erscheinen lässt. Sie ist die Kraft brahmans, die aus brahman mittels Zeit, Raum und Kausalität scheinbar das manifeste Universum, jagat, ent stehen lässt. In Wahrheit sind aber jagat und mäyä immer unwirklich, da brahman das Einzige ist, was existiert.

-

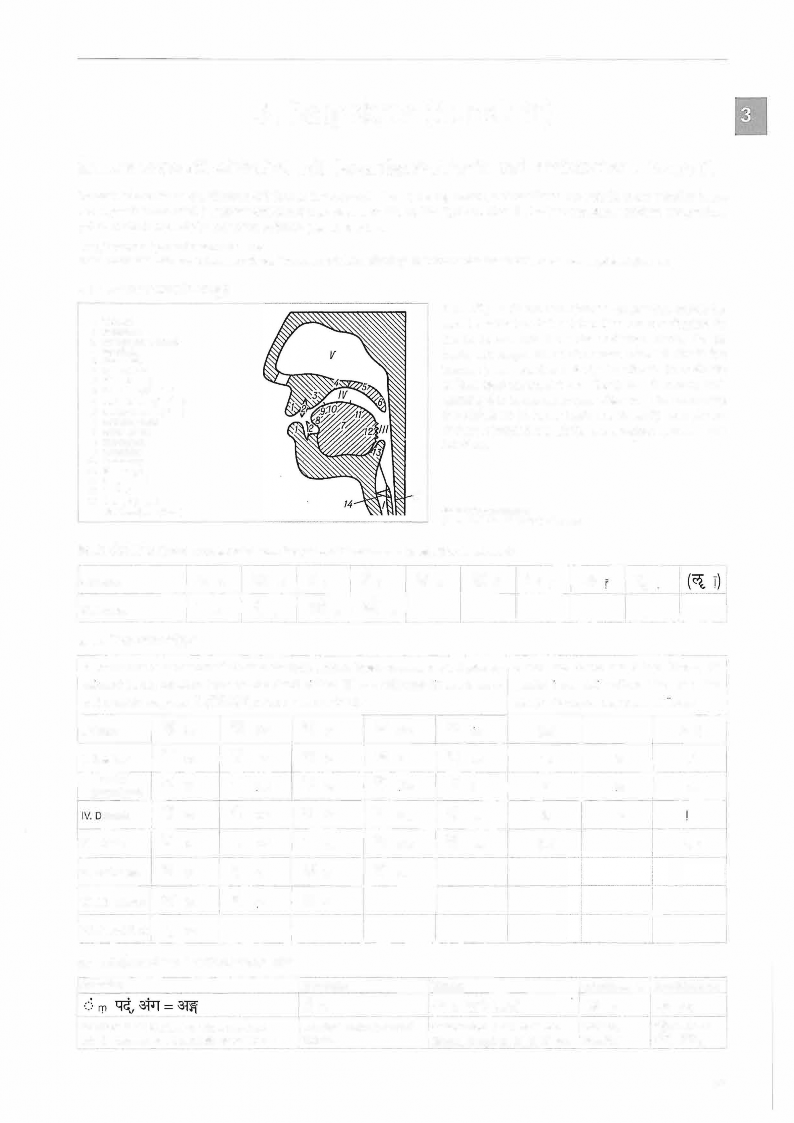

Ätman, upädhi, jTva

Ätman ist das absolute Bewusstsein im Individuum. Er ist eins mit brahman, unveränderlich und unbegrenzt. Er ist identisch mit brohman. Ätman und brohman meinen dasselbe; brahman bezieht sich jedoch auf das Absolute, das höchste Selbst, wenn es für das gesamte Universum gilt, während ötman das Abso lute bezeichnet, wenn das Individuum gemeint ist.

Die upödhis sind das, was das Bewusstsein verhüllt. Körper und Geist sind die upädhis. Möyö manifestiert sich im Individuum in der Form von avidyä (Unwissenheit). Avidyä lässt uns verges sen, dass wir der ätman (das Selbst) sind, und uns mit den upädhis identifizieren. Wenn sich das Selbst mit den upädhis identifiziert, wird es ji'va genannt. Ji'va hält sich für gebunden und begrenzt durch die upödhis und leidet daher. Der ji'va wird immer wiedergeboren werden müssen, bis er seine wahre Natur - ätmon - wiedererkennt.

Ji'va ist die individuelle Seele. Ji'va ist ätman, der sich mit den

upödhis (den begrenzenden Hüllen) identifiziert.

-

Tsvara = sagur:ia-brahman

Brahmon verbunden mit mäyö wird i'svaro oder saguf,)a-broh man genannt. Das entspricht dem persönlichen Gott der ver schiedenen Religionen. Der nondualistische vedänta sagt, dass i'svara eine Stufe unter brahman steht. Er ist trotzdem das höchste Symbol oder die höchste Manifestation von brahman in der endlichen Welt.

(Der große yogi' Swami Vivekananda sagte einmal, dass i'svara den höchsten Begriff verkörpert, den der menschliche Geist erfassen und das menschliche Herz lieben kann.)

Tsvaro ist mit solchen Eigenschaften wie Allmächtigkeit, Allge genwart, universeller Herrschaft oder unbegrenzter Macht aus gestattet. Brahman kann nicht durch irgendeine bestimmte Eigenschaft beschrieben werden. Es ist daher i'svara und nicht brahman, der in seinen vielen Gottesaspekten als Brahmä (Schöpfer), Vi�r:iu (Erhalter) und Siva (Zerstörer) des Univer sums benannt wird. Vom Standpunkt des reinen brahman aus gibt es keine Schöpfung, da keine der i'svoro zugeteilten Eigen schaften für brahmon Gültigkeit hat. So wie formloses, unbear

19

Jfiäna-yoga

beitetes Gold nicht für Schmuckstücke verwendet werden kann, kann auch brahman das Universum (ohne die Einfas sung durch mäyä) nicht erschaffen. Tsvara ist so gesehen eine Entartung brahmans.

In den Lehren des Christentums finden wir auch Anklänge an die Verehrung von brahman und Tsvara: ,,Da ist [der persönli che] Gott (Tsvara), und über ihm steht die Gottheit (brahman)." [ ... ] ,,[Der persönliche] Gott wirkt, die Gottheit wirkt nicht, sie

hat nichts zu wirken, in ihr ist kein Werk."

[Meister Eckhart: Predigt 11, Von unsagbaren Dingen]

Die „Bhagavad-gTtä" beschreibt Tsvara als „in allen Wesen auf dieselbe Weise vorhanden". Tsvara ist also der persönliche Gott, der Gott, zu dem wir alle beten, während brahman über und außerhalb aller geistigen Konzepte steht. Es kann nicht objektiviert werden.·

-

Brahma

Brahmä ist der schöpferische Aspekt der Hindutrinität. Die an deren sind, wie vorher erwähnt, Vi�r:,u, der Erhalter, und Siva, der Zerstörer. Diese drei Aspekte zusammengenommen wer den ,svara genannt. Andere Bezeichnungen für Brahmä sind: Prajä-pati (Herr der Geschöpfe), hira{)ya-garbha (goldenes Ei), mahat (das Große), siJträtman (Fadenseele), kosmischer Geist.

-

-

-

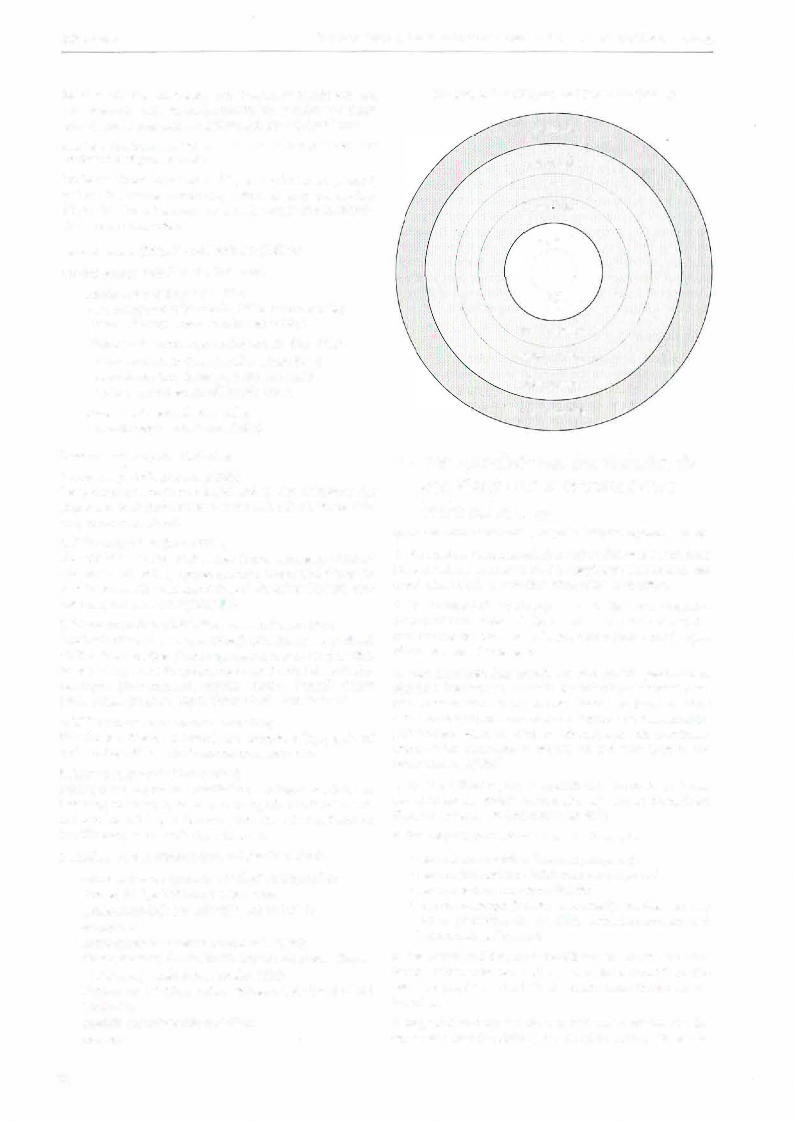

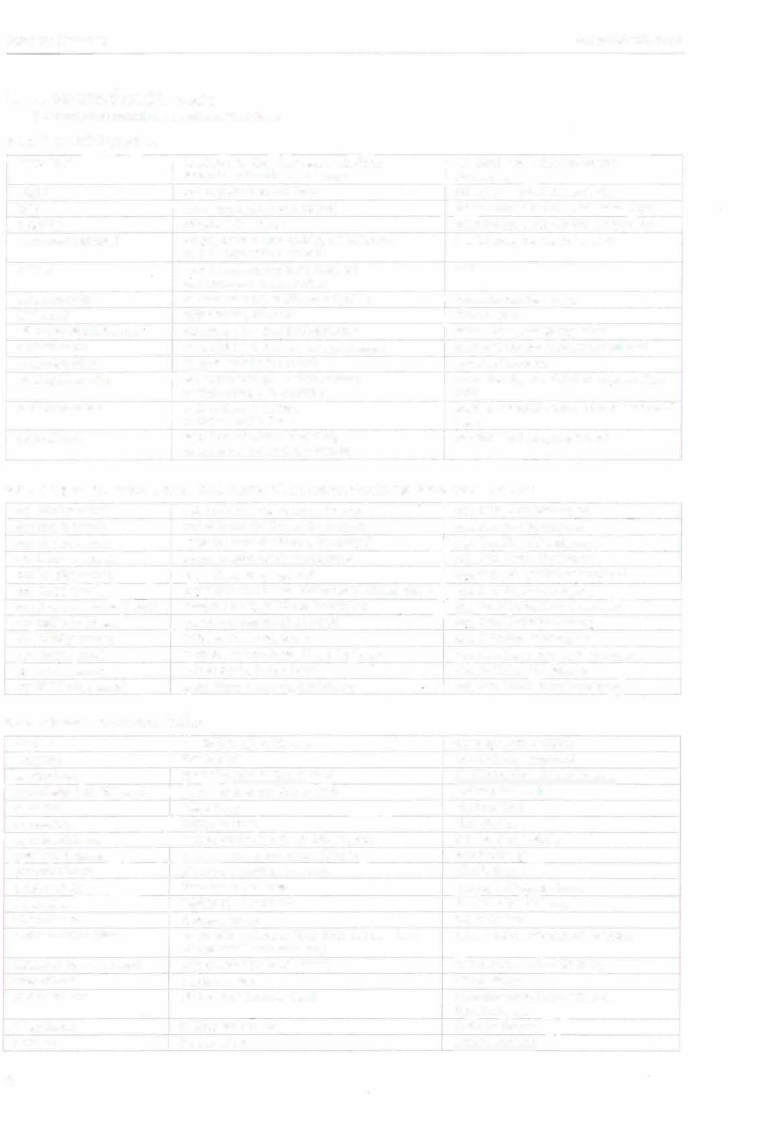

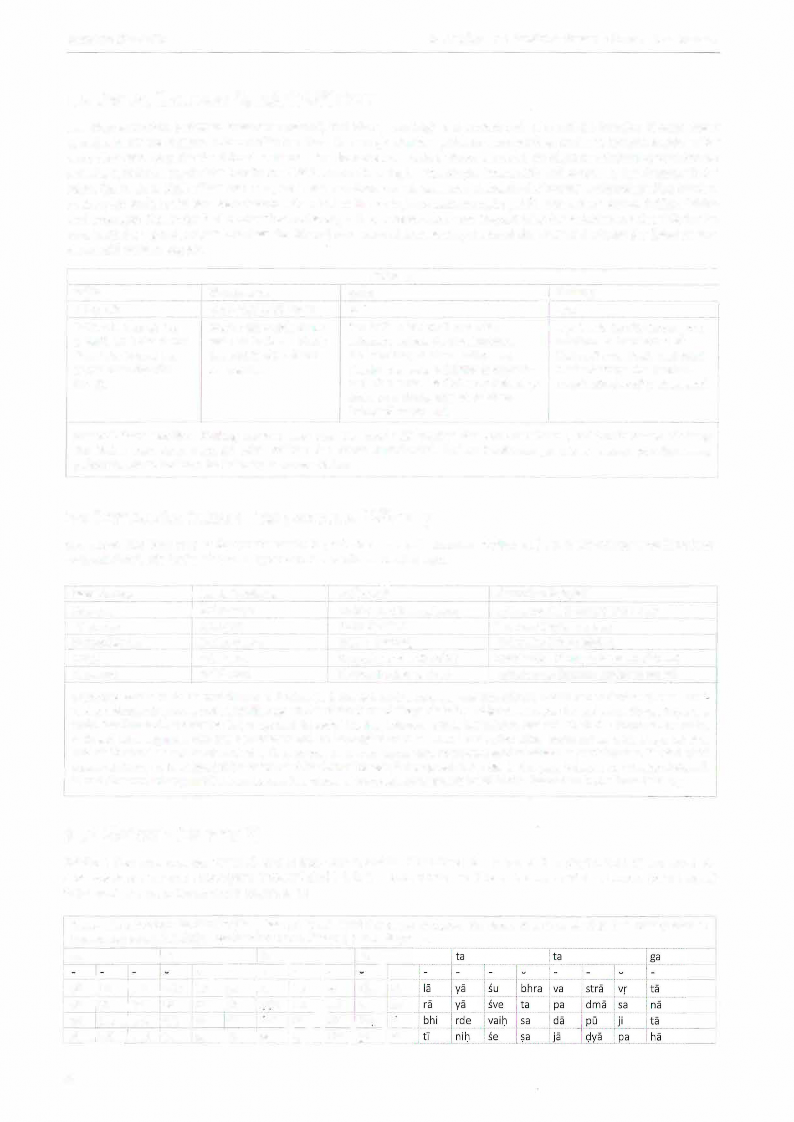

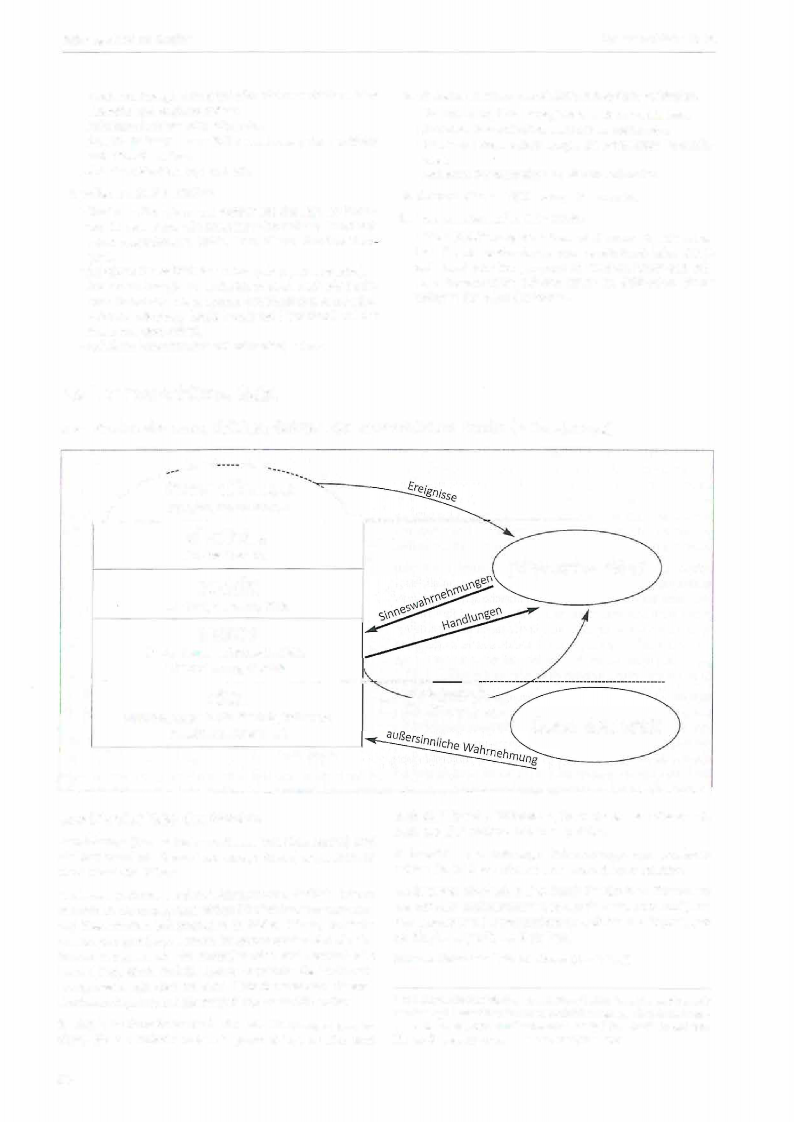

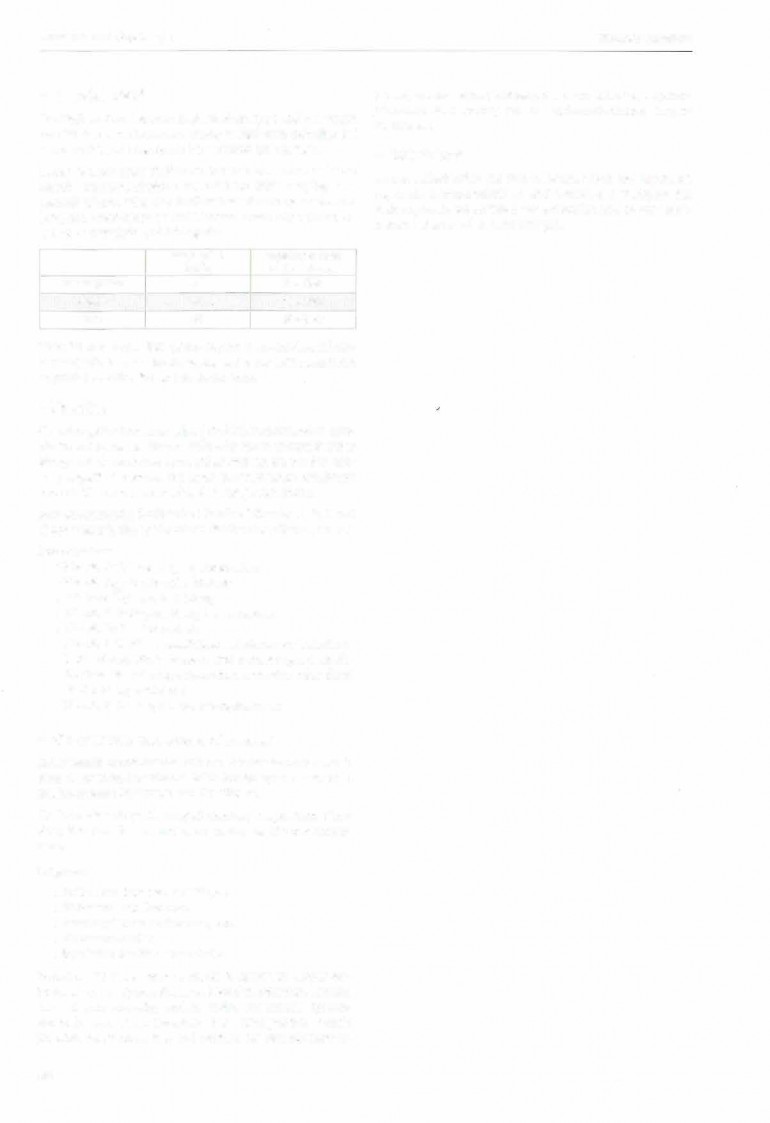

Schematische Darstellung der wichtigsten vedänta-Begriffe

-

-

Die drei gur:ias

-

-

Die drei gur:,as

Es heißt, mäyä oder prakrti bestehe aus den drei gu{)as (Eigen schaften, Grundsätze der Natur; ursprüngl. ,,Faden", ,,Schnur",

„Sehne eines Bogens" aus dem das Universum gewoben wurde): sattva, rajas und tamas. Die drei gu{)as wurden mit drei Strängen, aus denen der Strick der mäyä besteht, vergli chen, der Strick, durch den mäyä den Menschen an die Welt der Illusion bindet. Mäyä existiert nicht unabhängig von den gu{)as. Sie ist in verschiedenen Graden in allen groben oder fei nen Gegenständen gegenwärtig; Geist, Ego und Verstand mit eingeschlossen. Die gu{)as arbeiten auf physischen, geistigen und emotionalen Ebenen. Alles in diesem Universum enthält die drei gu{)as.

Und am Ende des Kreislaufs, wenn das Universum in einem Zustand der Nichtmanifestation (,,Nacht Brahmas") zurückge zogen wird, sind die drei gu{)as im Zustand des Gleichge wichts. Dann existiert mäyä, verbunden mit brahman, nur als Ursache, ohne irgendeine seiner Manifestationen. Aufgrund von karmischen Gegebenheiten wird irgendwann das Gleich gewicht der drei gu{)as gestört und sie beginnen ihre individu ellen Charakteristiken zu zeigen. Verschiedene Gegenstände, feine und grobe, beginnen zu existieren. Das greifbare Universum beginnt sich zu manifestieren. Diese Projektion des greifbaren Universums wird „Tag Brahmäs" genannt.

Die gur:,as drücken sich wie folgt aus:

brahman

(das Absolute)

sat

{Sein)

c(Witissen)

änanda

(Glückseligkeit)

mäyä

(Kraft der Illusion)

jagat

(manifestes Universum)

kära{)a

(Kausalwelt)

sük$ma

(Astralwelt)

sthüfa

(physische Welt)

Tsvara

(Gott mit Eigenschaften)

Brahmä r3 - SarasvatT c;> (Schöpfer)

Vi�r:,u r3 - Lak�mT (j) (Erhalter)

ätman

(das wahre Selbst)

sat

{Sein)

cit

(Wissen)

änanda

(Glückseligkeit)

avidyä

(Unwissenheit)

upädhi

(begrenztes Attribut)

kära{)a-sar,ra

(Kausalkörper)

sük$ma-sarira = linga-sarira (Astralkörper)

sthüla-sarira

(physischer Körper)

jTva

(individuelle Seele)

Sattva manifestiert sich im Menschen als Reinheit und Weis heit, rajas als Aktivität und Bewegung und tamas als Trägheit und Faulheit. Diese drei Eigenschaften/Qualitäten der Natur existieren immer gemeinsam. Es gibt kein reines sattva ohne rajas und tamas. Der Unterschied zwischen einem Wesen und einem anderen liegt in der verschiedenartigen Vorherrschaft der gu{)as. Solange ein Mensch irgendeinem gu{)a verhaftet ist, bleibt er gefangen. Sogar die Götter stehen unter ihrem Einfluss. In und um die Götter ist ein Übergewicht von sattva, die Menschen haben mehr rajas und die Wesen unterhalb des Menschen mehr tamas. Sattva bindet den Menschen mit der Verhaftung an Glück, rajas mit der Verhaftung an Aktivität und tamas mit der Verhaftung an Täuschung. Brahman allein steht über den drei gu{)as und ist von mäyä unberührt.

Yoga stellt die wissenschaftliche Methode dar, um durch das Überschreiten der Natur der gu{)as der Wahrheit näher zu kommen. Die folgende kurze Geschichte wird oft erzählt, um die drei gu{)as zu erläutern:

Die drei gu{)as können mit drei Räubern verglichen werden, die einen Mann im Wald überfallen. Tamas, einer der Räuber, möchte ihn vernichten, aber dank der Überredungskunst von rajas, dem zweiten Räuber, wird er mit Händen und Füßen an einen Baum gebunden, und alle seine Schätze werden ihm weggenommen. Nach einiger Zeit kommt sattva, der dritte Räuber, zurück. Er befreit den Mann von seinen Fesseln, führt ihn sanft aus dem Wald heraus bis zu einer Straße, die zu sei nem Haus führt. Dann nimmt sattva Abschied von ihm, denn auch er fürchtet als Räuber die Polizei und wagt deshalb nicht, den Mann über das Ende des Waldes hinaus zu begleiten. Tamas zerstört den Menschen, rajas bindet ihn an die Welt und beraubt ihn seiner spirituellen Schätze, sattva stellt ihn auf den Weg zur Freiheit. Tamas muss durch rajas und rajas durch satt va überwunden werden. Aber letztlich muss auch sattva aufge geben werden, wenn der/die Aspirant/in nach völliger Freiheit strebt. Die Wahrheit liegt jenseits der drei gu{)as.

Siva r3 - PärvatT, Durgä, Käli (j)

20 (Zerstörer)

Jiiäna-yoga Philosophie und Ziel des yoga • Der Mensch: seine drei Körper und deren Funktionen

-

Philosophie und Ziel des yoga

(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 1)

-

Endlicher Intellekt

Immanuel Kant (1724-1804), der große ostpreußische Philo soph aus dem 18. Jahrhundert, entdeckte eine Mauer, die der menschliche Verstand nicht durchdringen kann. Er wiederhol te, was von allen großen indischen vedänta-Philosophen gesagt worden ist: Der Verstand funktioniert nur auf der Ebene der Realität und ist durch Zeit, Raum und Kausalität bedingt. Jede intellektuelle Erfahrung ist durch diese drei Faktoren bedingt. So bringt das Transzendieren des Verstandes dem yogT die höchste mystische Erfahrung, samädhi. Geist bedeutet Begren zung, die Abwesenheit von Geist bedeutet Erlösung.

-

Analogien

Dieselbe Seele ist in allem - Lampe und Schleier

Das Licht der Lampe ist von einem äußeren Schleier verdeckt, sodass man es nicht sehen kann (das repräsentiert das Mineralreich). Wenn die Lampe von einem dünneren Schleier verdeckt ist, kann man das Licht ein wenig stärker durchschei nen sehen (Tierreich). Hinter dem dünnsten Schleier erscheint die Menschenwelt. Wenn alle Schleier entfernt sind, sehen wir die freie Seele, den Weisen. Dasselbe Licht scheint hinter all den verschiedenen Schleiern, vom Groben zum Feinen. Gleichermaßen ist nur das eine Selbst, Gott, oder die Wahrheit hinter allen Lebensformen. Entschleiertes Bewusstsein ist rei ner ätman. Verschleiertes Bewusstsein ist Ego.

Raum

Der Raum selbst ist ein Zeuge aller Phänomene, wird aber von ihnen nicht berührt. Ebenso bleibt auch ätman ewiger Zeuge, außerhalb von Zeit und Raum stehend, die drei Stadien des Wachens, Träumens und Tiefschlafes beobachtend und sie alle im Zustand von samädhi (Oberbewusstsein) transzendierend.

Spinne und Netz

Das reine Bewusstsein (brahman oder siva) ist die Spinne, die Bewusstsein und Materie erzeugt, welche das Netz sind. Die Spinne ist nun das Subjekt, und das Netz ist das Objekt. Bevor das Netz entstand, war es eins mit der Spinne (Universum im ursächlichen oder unmanifestierten Zustand). Wenn das Netz von der Spinne selbst wieder in diese zurückgezogen wird, gibt es kein Subjekt-Objekt, sondern eine Einheit der beiden (yoga).

Leinwand von dem scheinbaren Geschehen auf ihr unberührt. So ist auch das reine Bewusstsein von der Schöpfung, die aus ihm selbst, durch seine handelnde Kraft, mäyä, entstand, un berührt.

. Glas (Behälter) und Raum

Die verschleiernde Kraft wird upädhi oder begrenzende Hülle genannt. Körper und Geist sind begrenzende Hüllen. Das Glas (upädhi) scheint den Raum in den inneren Raum (innerhalb des Glases) und den Raum außerhalb (des Glases) zu zerteilen. Diese Teilung ist jedoch nur illusorisch, da der Raum eins ist und unzertrennt bleibt.

Unendlichkeit

Wir können nicht wissen, was sie bedeutet. Sie liegt jenseits des intellektuellen Begreifens. Das Ziel aller Yogapraxis ist, die Wahrheit zu erlangen, in der die individuelle Seele sich mit der höchsten Seele oder Gott identifiziert. Hinter der veränderli chen Form des Bewusstseins ist die unveränderliche, gestaltlo se Seele, die in keiner Weise durch ihren Ausdruck oder ihr Empfinden berührt wird, aber in den verschiedenen Stadien der Entwicklung mehr oder weniger verhüllt ist.

-

-

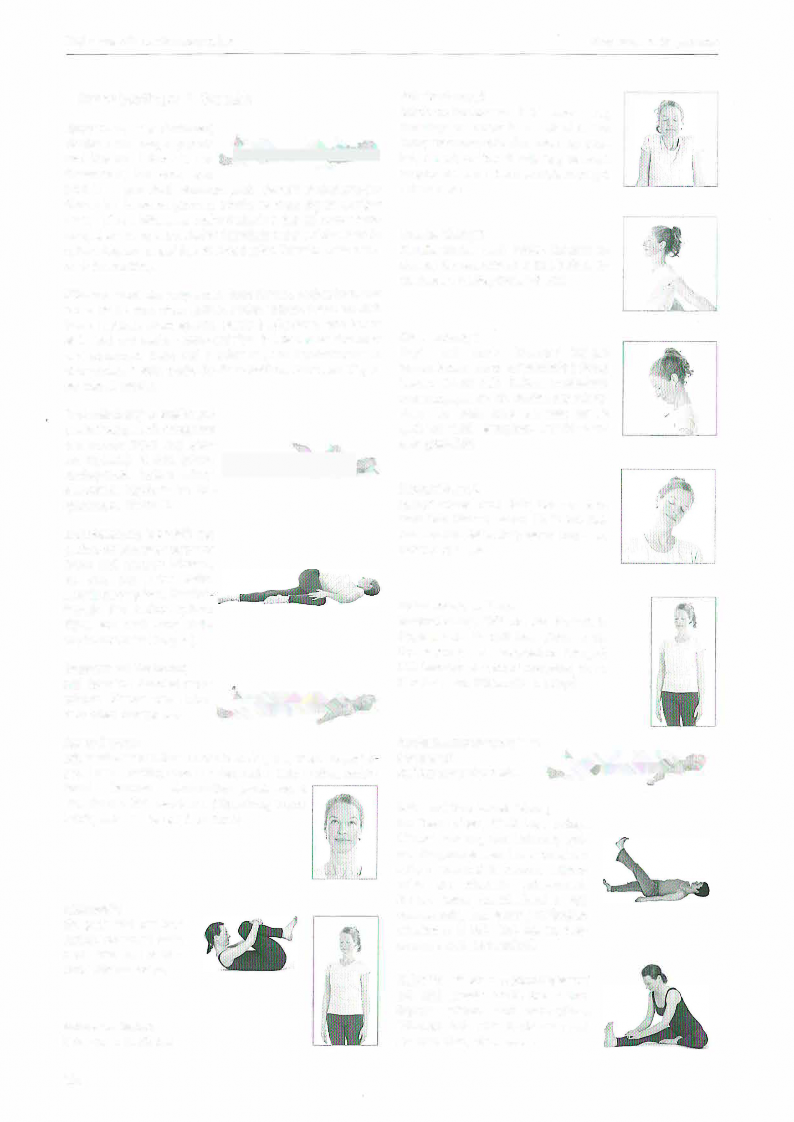

Der Mensch: seine drei Körper und deren Funktionen

(vgl. Swami Vishnu-devananda, ,,Das große illustrierte Yogabuch", Kap. 2)

Die Behälter für die Seele auf ihrem Weg der spirituellen Entwicklung sind die drei Körper:

-

der physische Körper - sthüla-sarTra

-

der Astralkörper - sük�ma-sarTra bzw. linga-sarTra

-

der Kausalkörper - kärar:,a-sarTra

-

-

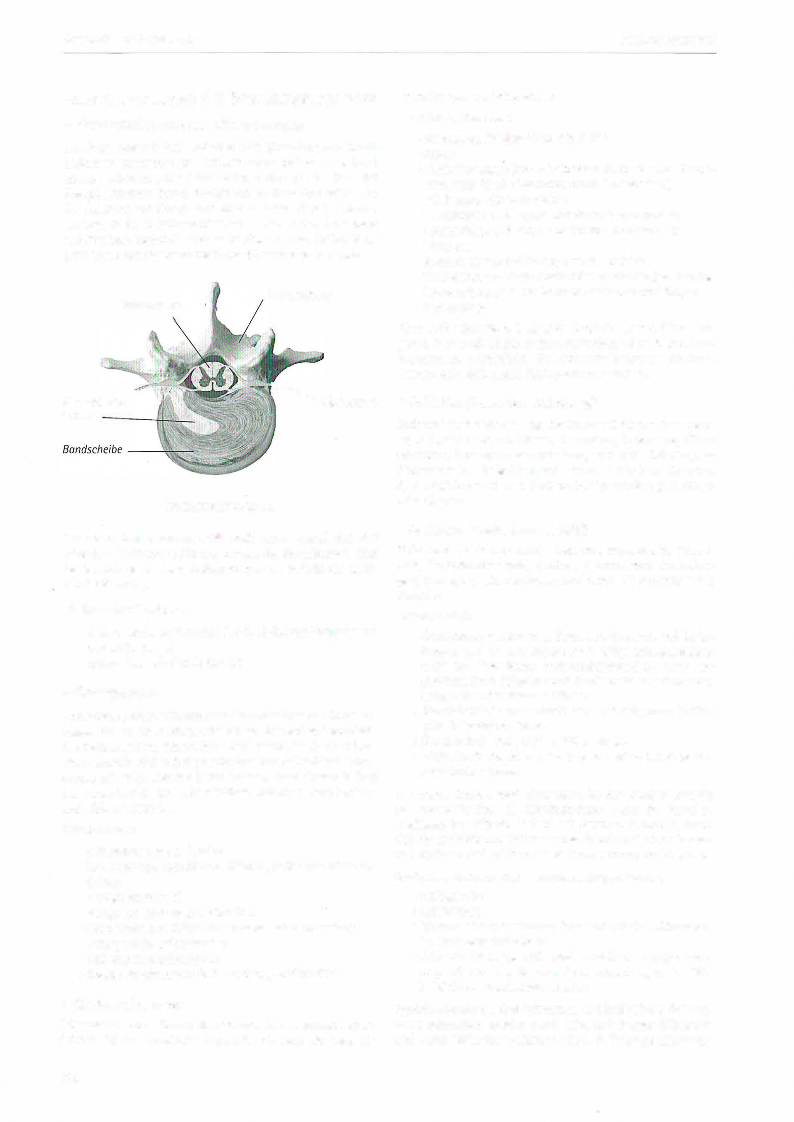

Der physische Körper setzt sich aus fünf Elementen zusammen:

-

Erde - prthivT

-

Wasser - äpas

-

Feuer - agni

-

Luft-väyu

-

Äther - äkäsa

Er hat verschiedene Stadien der Existenz: Geburt, Wachstum, Veränderung, Verfall und Tod.

Der Astralkörper besteht aus neunzehn Elementen, diese sind:

Die Spinne ist beides, die wirkende Ursache (das Lebensprinzip in der Spinne) und die materielle Ursache (ihr Körper). Der Körper der Spinne liefert das Material, aus dem das Netz gebil det wird. Aber es gibt kein Netz ohne die Energie, die nötig ist, es zu spinnen.

Sonne und Wolken

Die Wolken werden durch die Gegenwart (Handlung) der

-

die fünf Organe der Handlung - karmendriyas

-

die fünf Organe des Wissens -jiiänendriyas

-

die fünf Winde - väyus bzw. prär:,as

-

die vier Teile der Psyche - antaf:,karar:,a

(bzw. des inneren Instruments)

Das antaf:,karar:,a besteht aus:

(vgl. S. 22)

(vgl. S. 22)

(vgl. S. 22)

(vgl. S. 22)

Sonne geformt. Sie ihrerseits verbergen die Sonne. Die Sonne jedoch bleibt von den Wolken unberührt, auch wenn sie von ihnen verdeckt wird. Die Sonne ist brahman, und die Wolken sind die Schöpfung, die die Sonne verschleiern. Die Hitze der Sonne ist mäyä.

Filmleinwand

Die Leinwand bleibt von dem Film, der auf sie projiziert wird, unberührt. Man sieht Feuer, Überschwemmun-gen · und Katastrophen aller Art auf der Leinwand. Dennoch bleibt die

-

manas- Das Denkprinzip denkt und zweifelt: ,,Ist das eine Blume? Ist das Plastik?"

-

buddhi- Der Intellekt analysiert und bestimmt die wahre Natur jedes Gegenstandes.

-

citta - Im Unterbewusstsein liegen alle Erfahrungen eines Individuums aus diesem und den vorangegangenen Leben.

-

ahaf]1kära- Das Ichbewusstsein behauptet: ,,Ich weiß" od.

,,Ich weiß nicht." Es ist die letzte Funktion des Geistes. Das Ego ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich mit allen auftauchenden Gedankenwellen identifiziert.

21

Jfiäna-yoga Der Astralkörper, das Geheimnis von Geist und außersinnlicher Wahrnehmung